「私のいとしい枷」

秋元 愛理(美術・工芸コース)

彫刻/ジェスモナイト、アクリル絵の具、布

第1会場:高岡市美術館

「女性らしさ・男性らしさは悪ではない」ということをテーマに、コルセットを着けた女性の像を制作した。昨今の社会は、多様性の“配慮”が行き過ぎて、いわゆる前時代的な女性らしさ・男性らしさ自体を良くないものとして考えられているように感じる。

問題なのは“らしさ”を他者に強要することである。女性らしさの象徴であるが、その健康被害や窮屈さから廃止されたコルセットを自分の意思で着用する女性を表現することで、誰もが強制されることなく自分らしく生きられる社会への願いを表現した。

「幸福をさえずる鳥は、少女の悲しみに気づかない」

上田 詩乃(美術・工芸コース)

彫刻/ジェスモナイト、樹脂粘土、アクリルガッシュ、木

第1会場:高岡市美術館

家庭環境や成長過程において無意識の内に植え付けられた、自身の価値観が存在する。

私たちはよく「ふつう」という言葉を使用する。ふつうという言葉の後に続く言葉は、必ずしも他者にとってのふつうであるとは限らない。あなたのふつうという価値観において他者を傷つけてしまう可能性が存在する。

他者による無意識的な発言が、私を何よりも傷つけるものになり得る。

少し視野を広げて相手の事を考える。これがいま私たちに欠けていることかもしれない。

「壊華」

追野 彩夏(美術・工芸コース)

立体造形/鉄、石塑粘土、樹脂粘土、レジン

第1会場:高岡市美術館

小道の片隅に転がる、錆びた一斗缶。ふと覗き込むと、その中には見たこともない美しい世界が広がり、一際目立つ不思議な花が咲いていた。

湿った空気の中、この世のどの花とも違う、独特の魅力を放つ花。壊れた缶はその面影を残しつつ、ひっそりと新たな魅力を纏っていた。この光景は希望か、奇跡か、それとも偶然か__静寂の中、花は静かに揺れていた。

「ふぃーか」

加賀谷 亘(美術・工芸コース)

絵画、立体造形/高知麻紙、画用紙、岩絵具、アクリル絵具、パステル、磁器土、赤土、釉薬

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

スウェーデンには「お茶をする」という意味を持つ「フィーカ」という習慣がある。家族や同僚と一緒に、コーヒーや焼き菓子などを食べながら団欒する時間として非常に大切にされている。いつ誰とどのようなシチュエーションで食べるかで、幸福感やおいしさは変わるはずだ。

そこで、私も今までに行った喫茶店の印象に残った部分を形に残し、その場所で過ごした雰囲気や時間を共有したいと思った。家族や友人と一息つく時間を想像しながら、鑑賞してほしい。

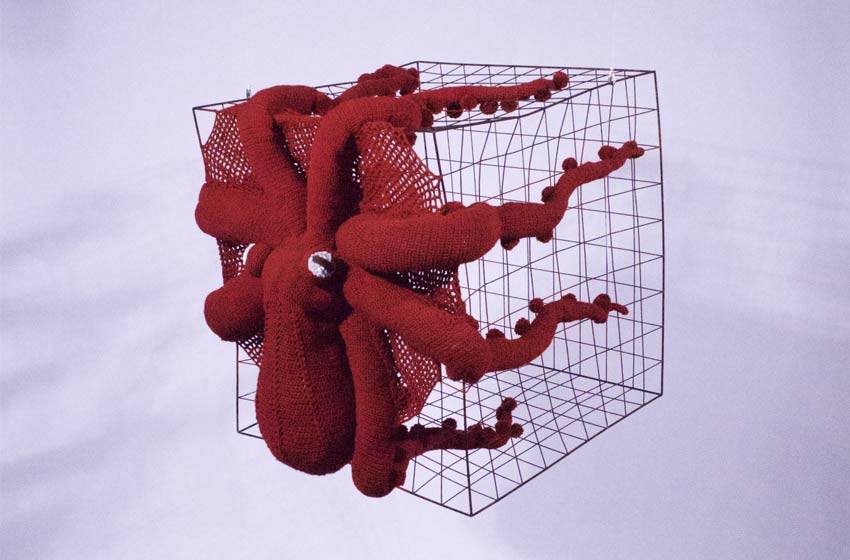

「執着」

金内 渚(美術・工芸コース)

インスタレーション/毛糸、綿、衣服、針金、ワイヤーメッシュ、丸鋼、アクリル塗料、かぎ編み

第1会場:高岡市美術館

大きく偏った容姿に対する執着心が、本来の健常な認識を強く歪ませている状況を作りました。

かぎ編みで作られた柔らかい蛸が、固い金属を歪ませているアンバランスな様子を感じていただけると幸いです。

「milk」

兼島 瞳(美術・工芸コース)

彫刻/ジェスモナイト、アクリル塗料、鉄筋、塑造

第1会場:高岡市美術館

卒業制作に着手するとき、わたしには作品を通して伝えたい「家族愛」というテーマがあった。

フラミンゴミルクとは、両親の体内で作られる栄養たっぷりの液体である。両親からの愛を受け、赤い色のミルクを飲むことで、灰色だった雛はやがてピンク色のフラミンゴへと成長する。

「家族愛」とはなんだろうか。わたしは、フラミンゴミルクのように、子どもがすこやかに成長するための栄養素のひとつだと考えている。

「喫茶店」

菊池 朋樺(美術・工芸コース)

絵画/高知和紙、水干絵具、岩絵具

第1会場:高岡市美術館

ここは自分の思い出の場所です。

光が差し込み、影が生まれる美しい情景を日本画で使われる青を基調として表現しました。光と影によってできるコントラスト、現実ではない不思議な色味の美しさを感じてもらえると幸いです。

「唇情」

木下 梨子(美術・工芸コース)

絵画/油絵具、スタイロフォーム、ジェッソ、モデリングペーストン

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

人間の口は、口角が上がっている時には喜びを感じ取れる一方で、嘲笑しているようにも見える。また、唇が少し開いている時には驚きや戸惑いを感じ取れる反面、無防備さや疲れを感じさせる場合もある。

このように、顔の一部である口元に注目することで、感情の奥深さをさらに掘り下げることができると考える。一目で強いインパクトを与え、顔の一部分にフォーカスを当てることで、観る者に想像を広げさせる構成を心がけた。

「ひらいて」

木村 美咲(美術・工芸コース)

絵画/木製パネル、油絵具

第1会場:高岡市美術館

私は、キャンバスという同一画面上に「近さと遠さ」をはじめとした異なる性質を持つイメージを重ね、そのイメージが引き起こす感覚のズレ・画面表層を横断するドローイングの可能性について探ってきた。

この作品は触れ合うことや慈しみがテーマとなっている。共存し得ない時間や運動が重なり合うこと、全てにあらかじめ共有されている根源的な無を思い起こすことについて。

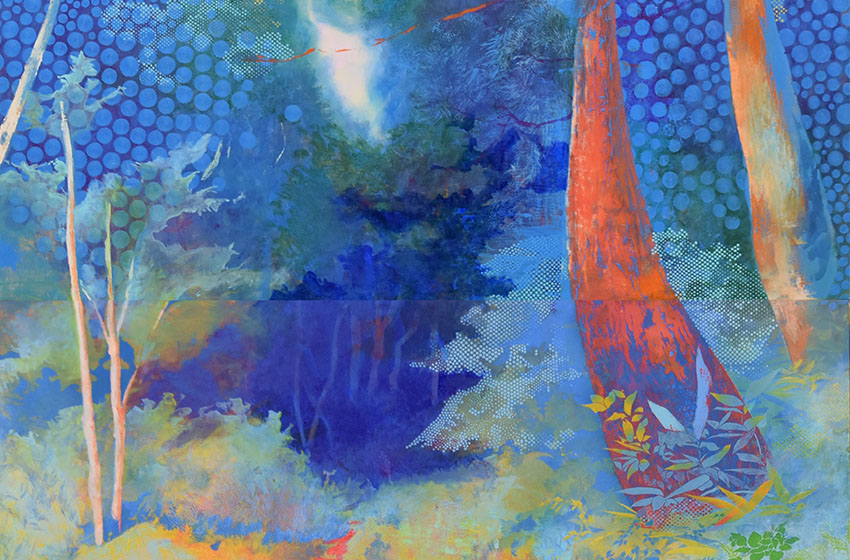

「大きな針葉樹」

小宮 花風理(美術・工芸コース)

油画/キャンバス、油彩コレーションパーツ

第1会場:高岡市美術館

ものの見え方は写真とは違うように感じる。1人1人に認識のずれがあり、解釈に違いがある。感じた色は見えている色と違っていて、もしかしたら画面にのせた色が本当の色なのかもしれない。ホンモノと自身が認識したものとのずれに着目して、ものを見た時にどうなるのかを作品に表した。

「うらうら」

竹田 ひより(美術・工芸コース)

絵画/キャンバス、油絵具

第1会場:高岡市美術館

うらうらとした心地よい空の下で開かれる猫集会をモチーフに描きました。油絵でありながら日本画のような平面的な構図を目指し、モチーフの上下や前後に囚われない自由な画面にし、猫の自由で気ままな姿を表現しました。明るく鮮やかな色を基調とし、猫の自由気ままさがより愛らしく伝わるよう工夫しました。

「爛々として」

中村 彩実(美術・工芸コース)

絵画/キャンバス、油絵具、金箔、銀箔

第1会場:高岡市美術館

この作品に描かれている少女は、伝統的で堅いイメージをもたれがちな「着物」を着ていますが、手には現代の象徴である「スマホ」を持って着崩れを気にすることなく座っています。伝統的な服を着て、現代らしい行動をしているというギャップの面白さを作品にしようと思いました。

タイトル「爛々として」には、着物の柄の輝きやスマホの画面の光、また少女の、着物を撮って気分が高揚している「らんらん」という意味も込めました。

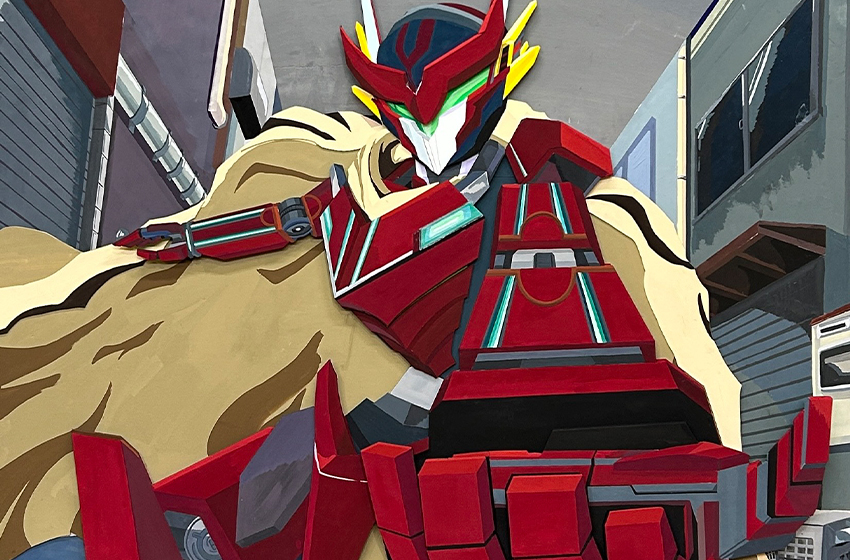

「終章」

南部 遥亮(美術・工芸コース)

絵画/キャンバス、油絵具

第1会場:高岡市美術館

少年時代から持つロボットアニメへの強い憧れを作品にした。これまでもロボットアニメをモチーフに制作を行ってきたが、この作品には今回の卒業制作をもってロボットが私の作品のモチーフとしての役目を終えるという意味を込めた。

破壊され活動をやめたロボットの哀愁漂う姿、ヒロイックなモチーフに対する終焉的表現、このギャップにこそ浪漫を感じる。しかし力を失った彼の姿は終わりだけでなく、彼が守った未来や平和を表現しているのである。

「ひとときの憩い」

西山 千晴(美術・工芸コース)

絵画/木製パネル、白亜地、油絵具

第1会場:高岡市美術館

現代社会のストレスや不安を抱える人々が増える中で、自然は癒しの力を持ち、その癒しは絵画を通しても人々に届けることができると考えています。

この作品では、深緑の森の澄んだ空気や薔薇から漂う華やかな香りを表現しました。胡粉を塗り重ねて平滑な画⾯を作り出す白亜地の上に、細密描写で薔薇や葉の生き生きとした存在感を描き、色彩の透明感と奥行きを強調しました。自然の静けさと豊かさが観る人々に癒しを与え、日常から解放されるひとときを提供できることを願っています。

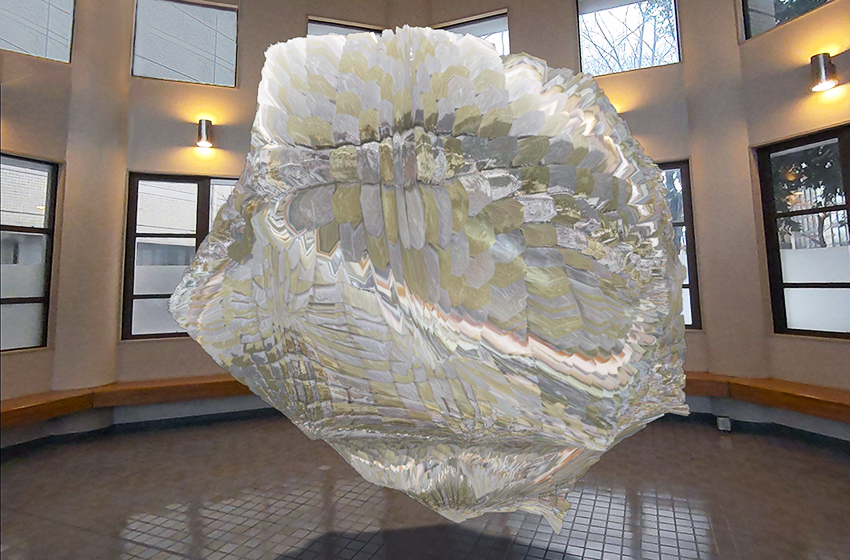

「Synchronized Entity」

早川 結都(美術・工芸コース)

インスタレーション/MR、Unreal Engine 5、Adobe Substance Sampler

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

Mixed Realityを用いて新しい鑑賞体験を実現する。オブジェクトが主体となる彫刻から離れ、鑑賞者の見る行為とオブジェクトとの関係性を新しい技術を用いて視覚化した。鑑賞者が装着したヘッドマウントディスプレイのトランスフォームとオブジェクトの値を同期させ、動的に変化するオブジェクトを実装することで静的な固有性を持たない新しいエンティティを表現する。カラーパススルー機能、Unreal Engine 5のLumenを使用することで現実との融合性を高めた。

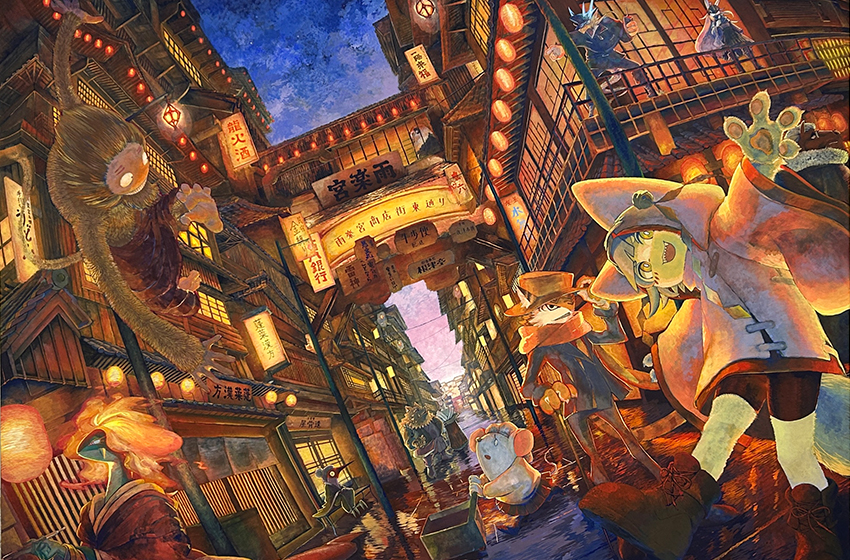

「ようこそ!」

松村 侑音(美術・工芸コース)

インスタレーション/MR、絵画/アクリル絵具、水干絵具、岩絵具

第1会場:高岡市美術館

独自の世界観の表現を目標とし、架空の街とそこで暮らす個性的な住人たちの姿を描いた。レトロな雰囲気の街並みは山形の銀山温泉をはじめとしたさまざまなロケーションを参考とし、住人は干支をモチーフにキャラクターデザインを考えて描いている。遠近法と魚眼パースを用いて実際の一人称視点と近い構図で描くことにより没入感のある作品に仕上げた。この作品を通して現実とは少し違ったもう一つの世界を体験してもらえれば幸いである。

「愁える部屋」

水野 沙彩(美術・工芸コース)

絵画/キャンバス、油絵具

第1会場:高岡市美術館

本作は、不安感と可愛らしさとの共存をテーマとして制作しました。私の中には常に、原因不明の不安感が存在しています。この不安感を絵画として表現し、見つめ直したいと考え、制作に取り組みました。明るく可愛らしく表現する事で、今後も付き合っていくこの不安感を少しでも受け入れたいという想いがあります。しかし、この不安感にさんざ苦しめられてきたことも事実です。部屋を題材としたのは、それを閉じ込めておきたいという想いもあるからです。

願わくはこの部屋から出てきませんように。

「第一話」

望月 麟太郎(美術・工芸コース)

絵画/アクリルガッシュ・スチレンボード・キャンソン紙

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

日頃何気なく見かける路地裏を舞台に、非日常的な存在との突然の邂逅によって大きく動き出すこれからの物語を、大学卒業という人生における転換期になぞらえて表現している。

シャドーボックスという、絵を切り出して重ねる手芸を組み込んでおり、平面でありながら多層構造による臨場感あふれる絵画にした。土台となるスチレンボードの側面や背面に色を塗ることで反射光による色の変化を作り、動いてのぞき込むという鑑賞者側からのアプローチが生まれるようにした。

「日日是好日」

米本 梨沙(美術・工芸コース)

彫刻/クスノキ、木彫

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

朝起きる。カーテンを開ける。一日の始まりに希望を持つ日もあれば、光が眩しすぎる日も、どこにも行きたくなくて絶望する日もある。いろんな一日があるけれど、明るい一日がはじまりますように。

自分も、携わってくれる周りの人にとっても何かプラスになるように、気持ちが明るくなるような作品作りを心掛けた。

「芽」

氏原 栞(人文社会芸術総合研究科)

美術/銅、真鍮・鍛金、溶接、彫金、ロウ付

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

ジャガイモの芽も金属も見れば見るほど、触れれば触れるほど不思議で面白い。そんな気持ちを形にしました。

「Semi-Fiction」

安宅 陽果(人文社会芸術総合研究科)

インスタレーション/大道具、小道具、衣装、ブラウン管テレビ、タブレット、スピーカー

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

2024年10月に行なった演劇公演「新月ベースで考える」をもとに、観客との空気感の共有を目的として演劇とインスタレーションの要素を組み合わせた作品制作を行なった。仕事や学業におけるリモート化、メタバースなどの仮想空間が主流になってきている世の中で、写真や映像では伝わりきらない実際に体験することの価値、そして体験が経験として記憶に残る大切さをテーマに制作した。タイトルの「Semi-Fiction」はノンフィクションとフィクションの中間を指す言葉である。

「Pink Room」

大橋 結花(人文社会芸術総合研究科)

絵画/油彩、キャンバス

第1会場:高岡市美術館

ピンク色の空間の中で、男の子たちが各々にくつろいでいる様子を描いた。どこか不満や窮屈さを感じているように描写することで、世の中や性の固定観念へ抱く窮屈さを投影している。画面上に描いた男の子の像に自身の心情を投影することで、鑑賞者に対して鏡のような役割をもたらしたいと考えた。画面の違和感が与えるものが単なる面白さだけではなく、筆者が描く男の子の在り方について考える機会でありたい。そして、鑑賞者が自身の中にある固定観念や意識を再度考えるきっかけになればと考える。

「コン・フォーコ」

小山 桃花(人文社会芸術総合研究科)

絵画/油絵具、キャンバス

第1会場:高岡市美術館

音が奏でられれば自ずと身体も踊りだす。音と動きにはつながりがあり、歌っている表情、踊っている人間を具体的に描かなくても音を表現できるのではないかと思った。複数の口元と発された音を連続的に画面全体に描くことで、単一の音だけでなく、複数の様々な音を感じられるように表現した。絵画が持たない音という存在をいかに絵画的に表現できるのかということをテーマに、目で見て感じるだけでなく、色彩が奏でる音を対象の動きと共に聴く絵画を目指した。

(con fuoco コン・フォーコ 伊語:火のように、生き生きと)

「燃ゆるアミュレット ―権威性に対抗する、蝋を用いた彫刻制作―」

藤井 朱里(人文社会芸術総合研究科)

彫刻/パラフィンワックス、ビーズワックス、パームワックス、マイクロワックス、顔料、染料、芯糸

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

本制作では、彫刻という領域が内在化している権威性を葬り去るため、火を灯すと崩壊する蝋でできた彫刻を制作した。 “アミュレット(呪物)”としての彫刻をテーマに、脆くて柔らかい蝋を用いて彫刻を作ることで、彫刻というジャンルにおいて重んじられてきた、普遍性や永遠性に対する反抗を示した。

フェミニズムによる視点と芸術表現を結びつけることで、「彫刻とはこうあるべき」といった固定観念を打ち壊す、新しい彫刻の在り方を目指した。