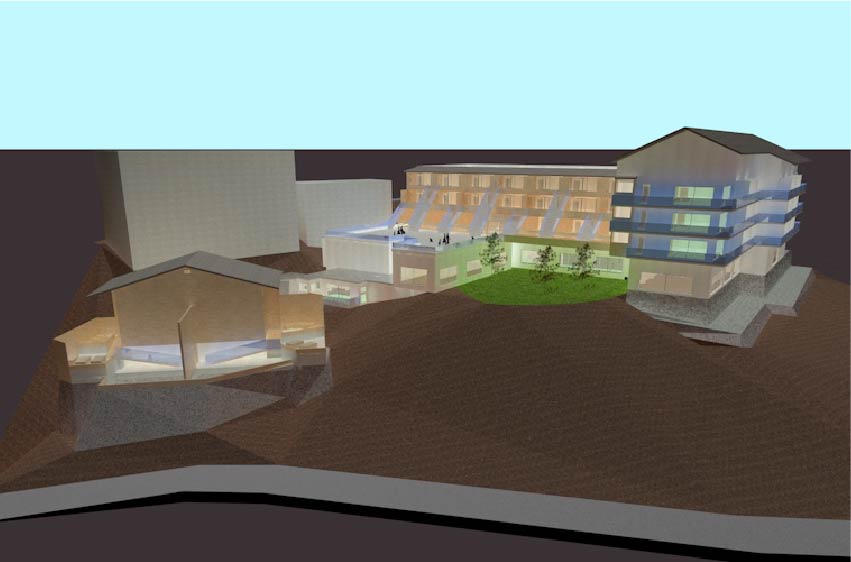

「温泉地再生・リトリートを考える~白骨温泉・白船グランドホテル~」

松本 匡央(デザインコース)

建築設計・まちづくり/図面・模型

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

現在、全国で多くの温泉地が衰退の一途を辿っている。長野県松本市の山間に位置する白骨温泉もその一つで、特に冬季の過疎化が深刻だ。

そこで、日常から離れ、心身ともにリフレッシュする体験=リトリートを取り入れ、白骨温泉全体の再生案を提案した。また、具体的な施設の改修提案として、白骨温泉最大の宿泊施設である白船グランドホテルを題材に、リトリートの取り入れ、シーズンごとの施設の転用などを検討し、提案した。

「 昭和純喫茶の浪漫-アルベルゴディフーゾからのアプローチ-」

相田 優衣(建築デザインコース)

建築意匠、インテリア/建築図面、模型

第1会場:高岡市美術館

射水市浜往来地区では、昭和をテーマとしたアルベルゴディフーゾ(AD)を拓く計画が進行している。本研究ではADの機能を地元住民の日常生活の居住環境として整え、昭和の純喫茶や八幡宮の参道石畳、風景を一望するやぐら、簡易リゾート銭湯等を導入した。純喫茶は宿泊客と地元住民の交流の場として重要な意味を持つ空間であり、特に昭和に栄えた。この純喫茶を新たな出会いや交流の中心の場として、ADを再構築する。

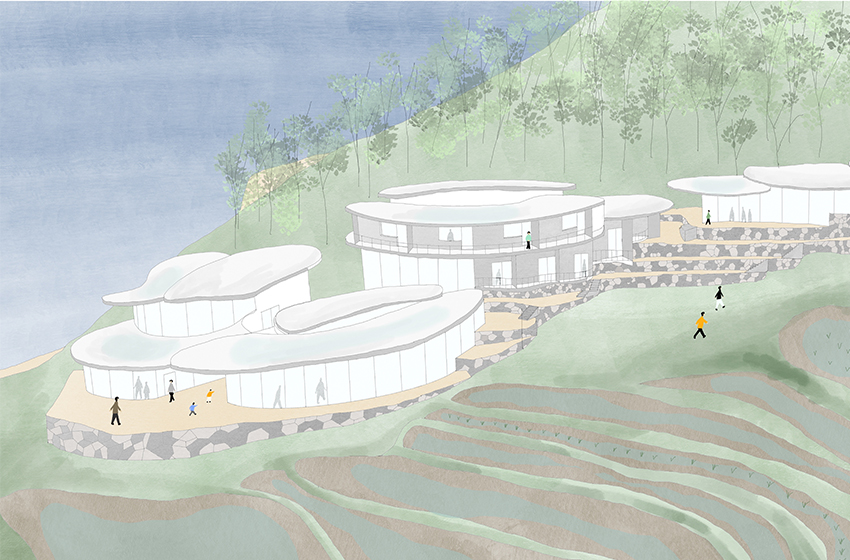

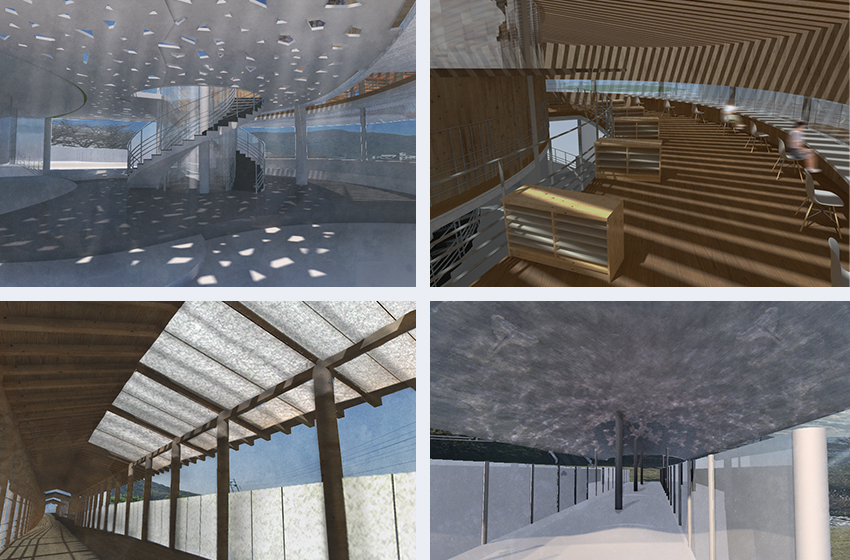

「Curved architecture ~里山の循環を促す曲面建築の提案~」

石崎 フィリッペ(建築デザインコース)

建築意匠/建築図面・模型

第1会場:高岡市美術館

世の中には様々な曲面建築が存在する。制作の前段において、これらの曲面建築の設計意図と曲面デザインの関係を分析することで、多くの曲面建築が周辺の自然環境や外部との関係により曲面を用いていることが分かった。

そこで本計画では、北陸が誇る自然と人の営みが密接に関わっている白米の千枚田を舞台に、循環型システムを体験できる施設を、曲面の特性を活かしながら、風景に溶け込むようにデザインした。

「「水と生きる」~論田熊無における水を活かした里山再生~」

䑓 彩希(建築デザインコース)

建築意匠/建築模型・図面

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

近年、「里山」を取り巻く実情は厳しく、美しい風景と人々の豊かなくらしを維持するのは容易ではない。里山の適切な環境を保ちつつ、地域を守っていくためには、適度にかつ多様な仕掛けをする必要がある。本設計では、消えていく里山の再生の中心に水を添えることで、自然と人間、そして地域コミュニティが一体となり、活力を取り戻す道筋を示す。今ある里山の魅力を引き出すことで、少し違った里山の未来が見える。

「プロローグ-高岡古城公園と3棟の図書館が紡ぐ居場所の体験-」

大塚 直(建築デザインコース)

建築意匠/建築図面、模型

第1会場:高岡市美術館

高岡古城公園を舞台に、目的地に到着するまでの歩行体験が居心地を高めるというテーマで研究と設計を行った。設計では古城公園に3棟の小さな図書館を計画した。自然豊かな古城公園での歩行体験は「序章」となり、本と出会う体験につながっていく。古城公園に図書館が佇むことで、人々の多様な過ごし方を受け容れる居場所となるのではないか。

「町家・空き家を活かした持続可能な地域コミュニティ拠点の設計」

小竹 利登(建築デザインコース)

建築計画/模型・図面

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

現代の日本では、少子高齢化や都市集中による地方の空き家問題が深刻化している。町家などの伝統建築は地域文化の象徴でありながら、老朽化や耐震性、現代生活への不適応が課題となり、多くが放置されている。しかし、リモートワークや多拠点居住の普及を背景に、地方建物の新たな活用法が注目されている。町家や空き家を現代のライフスタイルに適応させ再生し、地域活性化と持続可能な社会実現を目指す。

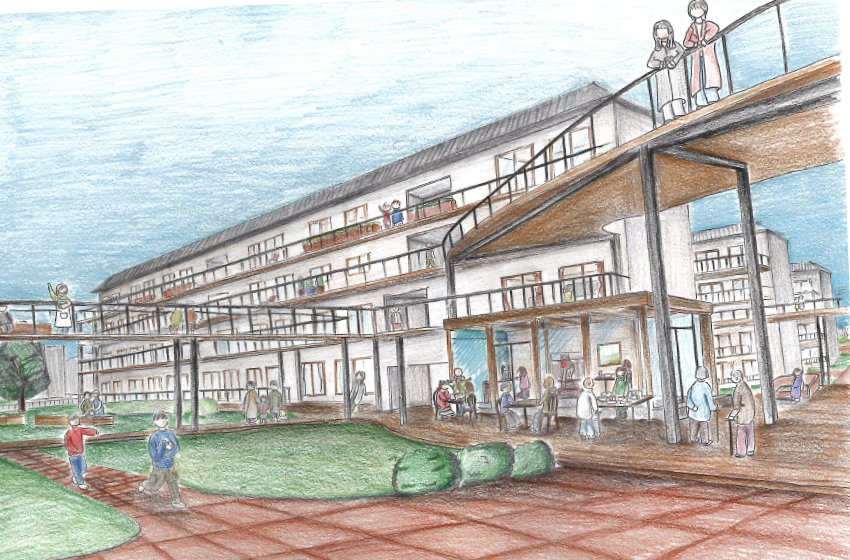

「暮らしをゆるやかに共有する〜団地再生型シェア居住の提案〜」

黒山 真樹(建築デザインコース)

建築意匠/建築図面・模型

第1会場:高岡市美術館

高経年化した団地の活用策としてシェア居住が注目される中、「SCOP TOYAMA」を対象に共用部の利用実態を調査した。調査結果をもとに、集約化が進む北海道札幌市のあけぼの団地を敷地とし、団地内外の人々が交流できる場を設けた。

また、気分や人間関係に応じて居場所を選べるシェア居住の魅力を活かし、自分の時間を楽しみつつ他者と緩やかにつながれる空間を創出した。コミュニティ形成を促進し、団地とシェア居住の新たな可能性を提案した。

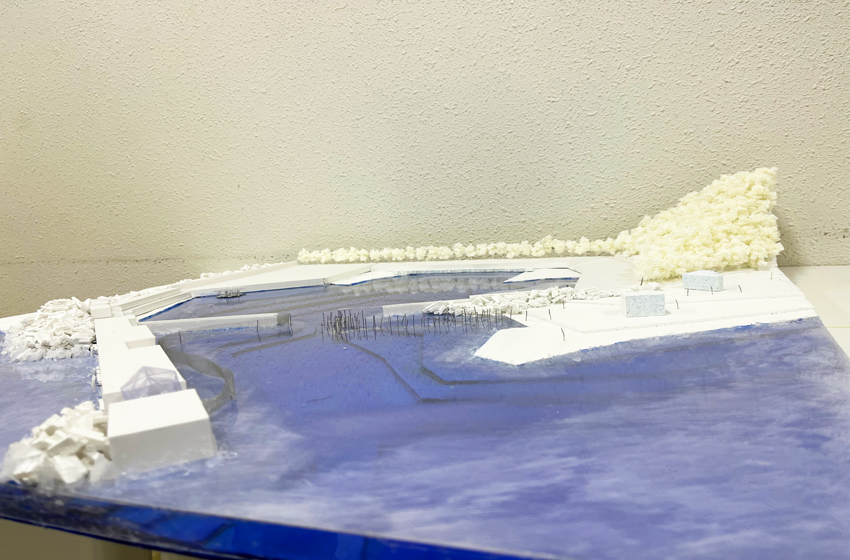

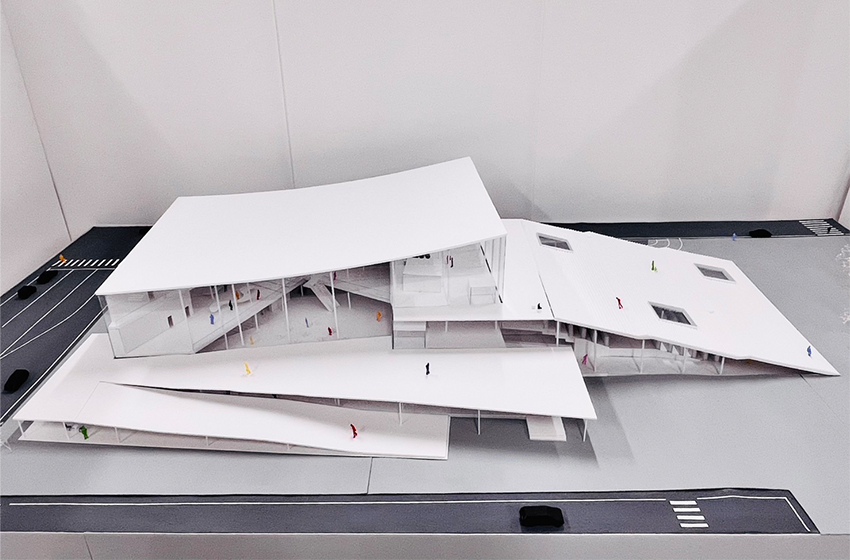

「静寂の港-能登半島鹿磯漁港の地盤隆起から生みだす新たな風景-」

高橋 空飛(建築デザインコース)

建築意匠/建築模型・図面

第1会場:高岡市美術館

能登半島地震により輪島市門前町周辺の地盤が約4m隆起し、鹿磯漁港は無用の長物となった。この人類が利益を得るための巨大な装置は一瞬にして15haのコンクリートの塊と化した。このことは、地球の強大さを改めて実感させる。

また、禅宗曹洞宗の元大本山總持寺も能登半島地震で被災した。禅の視点を通して漁港を見ると、世界は虚構であり変化し続けるという禅の教えが浮き彫りになる。このコンクリートの塊を禅の教えを理解するためのフィルターとして再生させることを目指した。

「Open Level-住宅地景観における段階的開放手法の提案」

田中 千晴(建築デザインコース)

建築計画/建築模型・図面

第1会場:高岡市美術館

現代日本の住宅地は、戦後の住宅モデルの普及により画一的な景観が広がり、地域の個性が失われつつある。本設計では、居住者の暮らしを警官として共有することで、住宅地に新たな個性を生み出すことを目指した。

その手法として、暮らしをどの程度街に開くかを示す「Open Level」を設定し、レベル1〜3の段階的な開放手法を提案する。居住者が自ら開き方を選択し、共有したい暮らしを警官として発信できることによる、新しい住宅地景観の可能性を追求した。

「Overlap territory~私的領域と共用領域の重なりが生み出す多様な関係性~」

中野 翔太(建築デザインコース)

建築意匠/建築図面・模型

第1会場:高岡市美術館

共用空間のような、多数の住民が利用することのできる「みんなの場所」に対して、「みんなのための場所であるから、他の人の場所」といった受け身的な関わり方になっているのではないか。受け身的な関わりが、維持管理の放棄や生まれるはずのコミュニケーションの減少などにつながる。

本設計では、「みんなの場所」を「自分の場」として認識できるよう建築的操作を行い、主体的に「みんなの場所」に対して関わり、共用空間での多様な関係性が生まれることを目的としている。

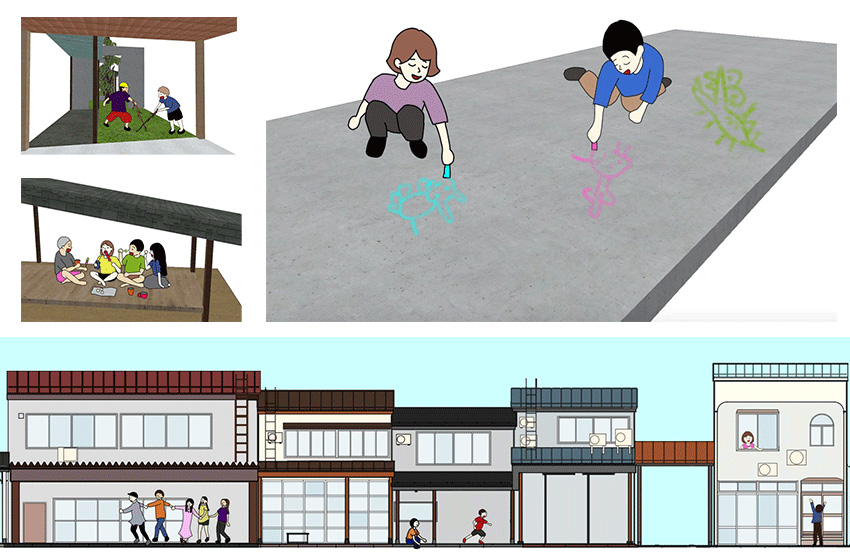

「子どもが紡ぐ雁木の隙間―まちに巡らす遊びの発見―」

新田 唯子(建築デザインコース)

建築意匠/建築図面・模型

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

子どもは遊びの天才である。落ち葉を投げたり、坂を滑ったり、地面を掘ったりと、どんな場所でも想像力を働かせ全力で楽しむ力を持っている。しかし、現代では「危ない」「汚れる」といった理由で、自由に遊べる場所や機会がどんどん減ってきてしまっている。大人が作る安全な遊びではなく、子供たちが「やってみたい」と感じ、夢中になれる遊びを大切にしたい。そんな自由で生き生きとした遊びが、きっと心に残る原風景となるはずである。

「此処に現ずる -ゆらぎの空間を介した自然現象の再発見‐ 」

平賀 結名(建築デザインコース)

建築意匠/建築図面・模型

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

人々に発展と進化をもたらした21世紀は、便利な工業製品が生活を支えている。同時に私たちは、テレビやスマホの中に視点を置くようになり、美意識が変化したとの結果もある。しかし、それは本来の価値や感動を表面的に消費しているようにも思える。

そこで、日常の身近な部分で小さな美の瞬間に自ら気づく体験が必要だと思い、その瞬間の一つに自然のゆらぎがあると考えた。ゆらぎが取り入れられた建築の提案によって、見慣れた景色を異なる角度から捉え直すきっかけをつくりたい。

「Musée de l’info」

古川 輝(建築デザインコース)

建築意匠/建築図面・模型

第1会場:高岡市美術館

インターネットが普及し、情報を扱う媒体や、その情報へのアクセスに場所の制限がなくなった今、図書館は「図書資料の貸出による来館」を前提としたこれまでのあり方からの変化が求められている。

本設計では図書館を、情報を扱う総合的なMusée(博物館)として新たに位置づける。この場所が情報の収集だけではなくその活用、発信、共有の拠点となることで、従来の図書館の枠を超えた人々の交流がうまれる。

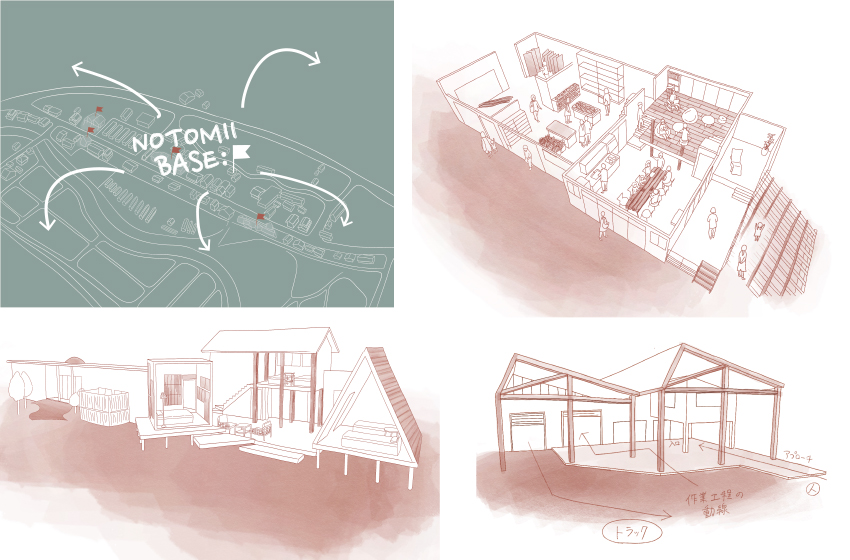

「NOTOMII BASE:人と古材が紡ぐ未来 -輪島市三井町における古材活用拠点の提案-」

松木 楓華(建築デザインコース)

建築意匠/建築模型・図面

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

令和6年能登半島地震の影響で多くの建築が解体され、輪島市は災害廃材の山となった。その中には、再利用可能な古材も含まれている。

本設計では、捨てられる運命にある古材を能登の歴史を継ぐ貴重な財産と捉え、輪島市三井町に古材活用拠点を提案する。古材を新たな空間に取り込み、再生することで、人と古材の新たな在り処を創出し、まちの記憶を未来へ繋ぐ。資源を活かした復興のモデルケースとなり、災害廃材の可能性と持続可能なまちづくりへの道筋を示す。

「Cross-Road~ウクライナ避難民との共創拠点~」

宮﨑 音羽(建築デザインコース)

建築意匠/建築模型・図面

第1会場:高岡市美術館

近年、ロシアのウクライナ侵攻により、多くのウクライナ人が隣国のポーランドへ避難している。ウクライナでは18~60歳の男性は自国を離れることを禁止されており、避難民はシングルマザーや高齢者が多い。また、ポーランドでの新生活において、心身ともに苦難を感じることも明らかになっている。

本設計では、避難してきた人々が、新たな場所に溶け込むための環境づくりと、避難民同士の交流に加え、地域の人々とも関わることができるようなコミュニティ創出の場を提案する。

「つむぐ」

杉本 美空(人文社会芸術総合研究科)

建築意匠/建築模型、図面

第2会場:富山大学 高岡キャンパス

モノや情報の発信源となるコンベンションセンターは、特定の人が訪れ、まちと分断化していることが現状である。しかし、国内外から多くの人が訪れる施設にとって情報発信源だけでなく、その土地を知り、まちの人と交流できるような「人・まち・社会」を繫ぐ施設が重要であると考える。

本提案では、エンターテインメントの要素を取り入れ、訪れた人々が施設内を巡り、体験し、知り、交流することができる施設を作り上げる。