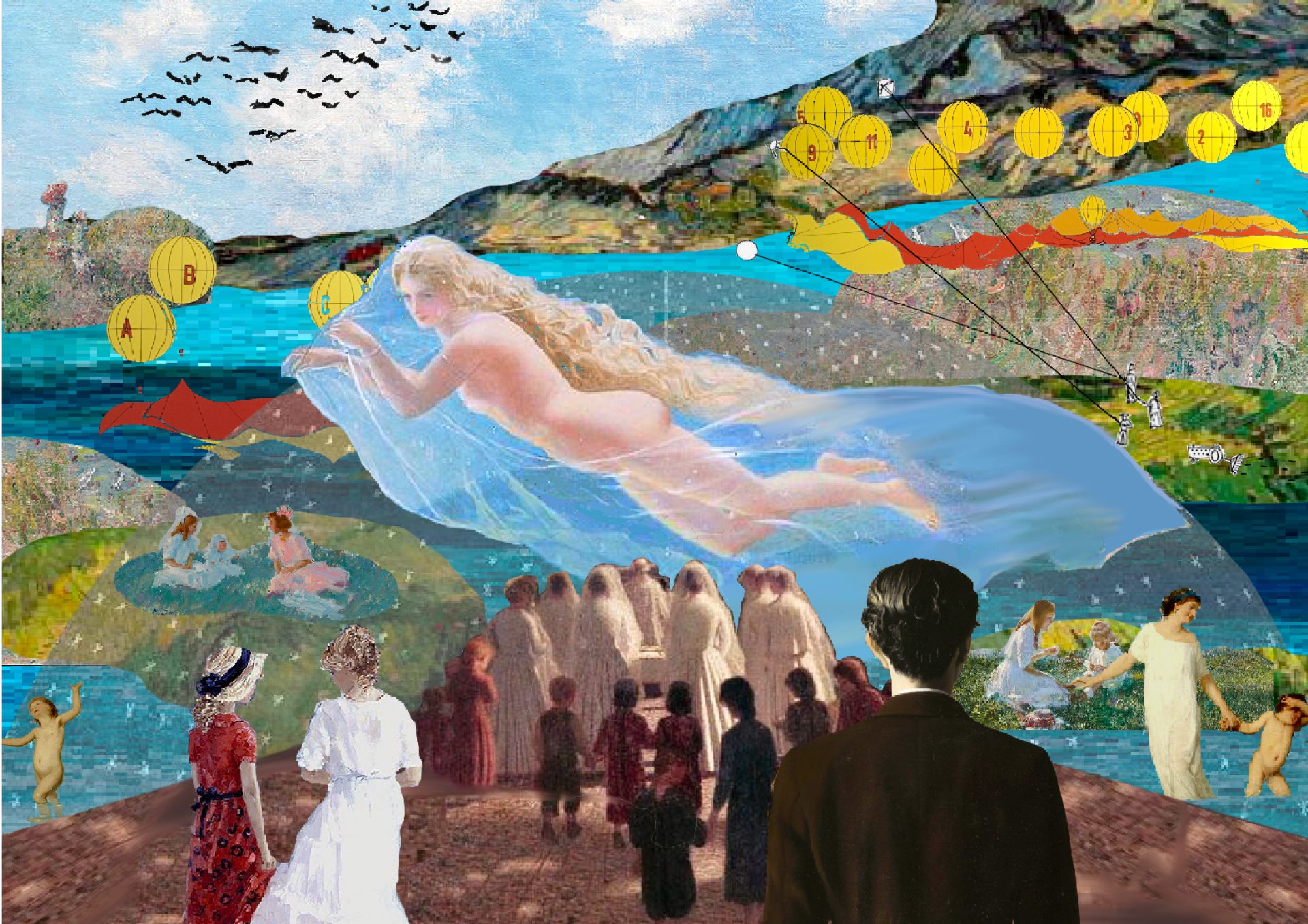

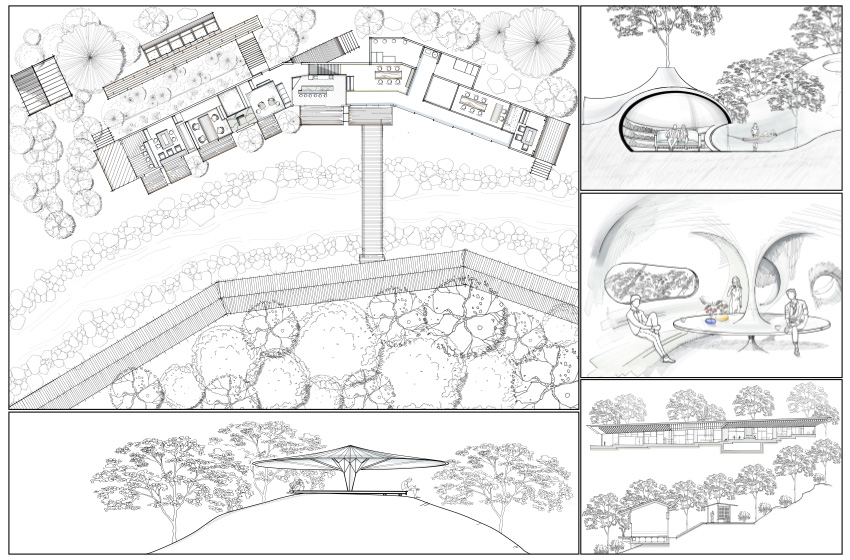

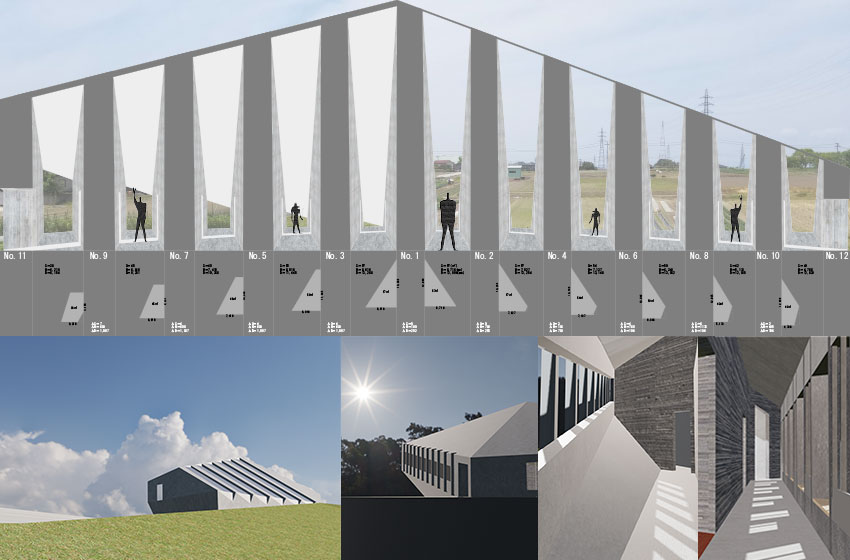

「生を祝う葬祭場 -触覚的想像力を用いた”生”の誘発-」

石川 天(建築デザインコース)

意匠設計/触覚的想像力/シュルレアリスム/砂丘/あや/襞、スチレンボード、スタイロフォーム、紙、プラ板

第1会場:高岡市美術館

葬祭場は、通常、死者に別を告げる悲しい場である。しかしそこは、死者を介して、個人や集団が「生」を実感、祝福できる場になりうるはずだ。絶望が希望に変わる場所をコミュニティに提供できれば、死者は生者の中心に居る場となるだろう。個が独立している現代社会において、新たな希望を感じられるような新しい人と人の “あや”を見出す場所がつくれるのではないかと期待している。

「建築のなかの建築-Design Build Boxを用いたリノベーション-」

岩月 幹汰(建築デザインコース)

建築デザイン/作品:地元杉材、能登仁行和紙、断熱材(発泡スチロール) 模型:段ボール、角材

第2会場:富山大学高岡キャンパス

手を動かして作ることは、考えることがたくさんある。私は実際に作ることで経験できること、学べることをこの設計で伝えたい。改修前の空き家に、暑さ寒さを凌ぐことができ、組み立て・分解・移動が簡単に行える箱型の建築(=Design Build Box)を制作することで、リノベーションを誰もが手軽にできるものにする。このBoxはリノベーションでの活用のみならず、プライベート空間を利用したオンライン会議や休憩スペースとしての利用など様々な利用の可能性があるBoxとなっている。

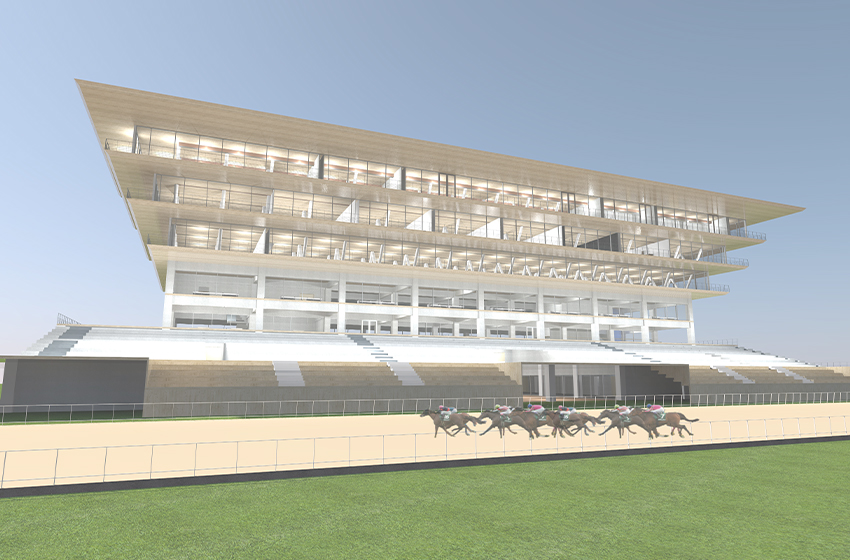

「滋賀における複合型地方競馬場の設計」

梅村 兼太郎(建築デザインコース)

建築意匠/パース

第2会場:富山大学高岡キャンパス

競馬といえば、競走馬が躍動する姿に美しさを感じる人もいれば、ギャンブルとして忌み嫌う人もいるなど、競馬に対する人々の印象の振れ幅は大きい。そんな中、女性専用の観客席やインターネット投票などにより、老若男女問わず競馬が身近なものになってきたことで、中央競馬場だけでなく地方競馬場においても売り上げが伸びている。また、競馬の売り上げの一部は、地方振興の一助となっている。そこで本計画では、競走馬の姿をレースやパドックでより身近に見せるだけでなく、調教の様子や、馬主が愛馬と共に過ごせる施設などを併設させた複合的な競馬場を提案する。

「茅葺きの可能性-能登の茅葺きと地域のフィールド調査をもとに-」

大茂 悠美(建築デザインコース)

建築再生、茅葺きワークショップ、ワラ屋根実践/建築模型、図面、ワラ、ササ、ススキ

第2会場:富山大学高岡キャンパス

日本の茅葺きは減少している。持続可能な建築が求められる現代において、身近にある自然素材で人々の暮らしと密接に結びついてきた茅葺きの可能性を探る。茅葺きが多く残っていた石川県輪島市三井町の過去の調査と比較し、現状調査を実施。これらを踏まえて「スケール」と「時間」をキーワードに普及可能な茅葺きの形、里山での茅を活かした暮らしの再発見を提案する。苫など小さなスケールから始まり、やがて大きなスケールとして人々の交流や茅場増加による茅の循環、茅葺きの循環に繋がる。

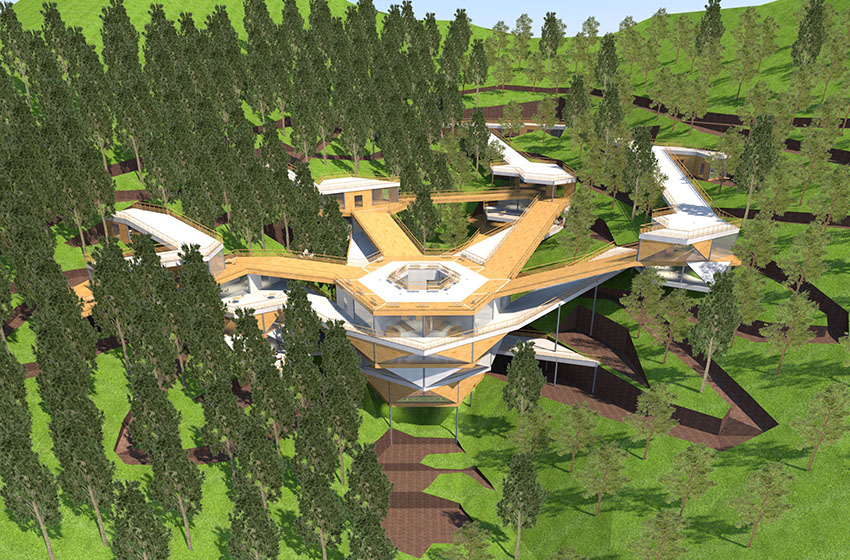

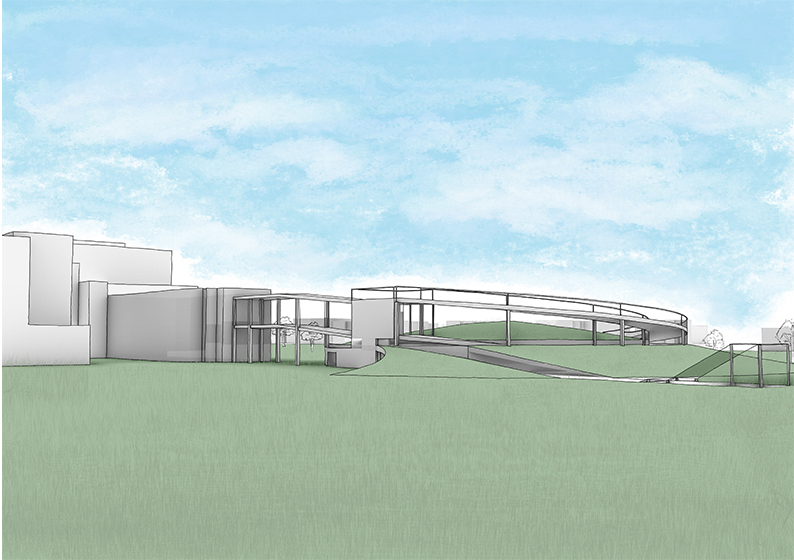

「山特有の地形を活かしたアウトドア複合施設」

大鶴 昌(建築デザインコース)

建築意匠/図面、3Dパース、模型

第1会場:高岡市美術館

日本には多くの山が存在する。そしてその広大な山々はかつて里山として利用されることで、その生態系が維持されてきた。しかし、現在では木材需要の低下から山から人は離れ、緑は荒れ果てている。そこで山に若者に適した拠点を設けることで、再び山に若者を呼び戻し、山を管理する人手を増やすべきだと考える。また、この拠点を山特有の地形を活かした設計をすることで、山にしかできない新しい建築を表現することを目指し、設計した。

「記憶する家」

亀山 文音(建築デザインコース)

展覧会キュレーション/企画、編集、写真撮影

第1会場:高岡市美術館

本来の役割を終えた町家は空き家となった。解体する話もあったというが、大切に手入れされてきたことで想いがつながり、今の所有者の手に渡った。

そして「農庵」と名付けられ、家は生まれ変わろうとしている。

そんな家が抱える記憶と、それをつなぐ人々の想いをキュレーション。

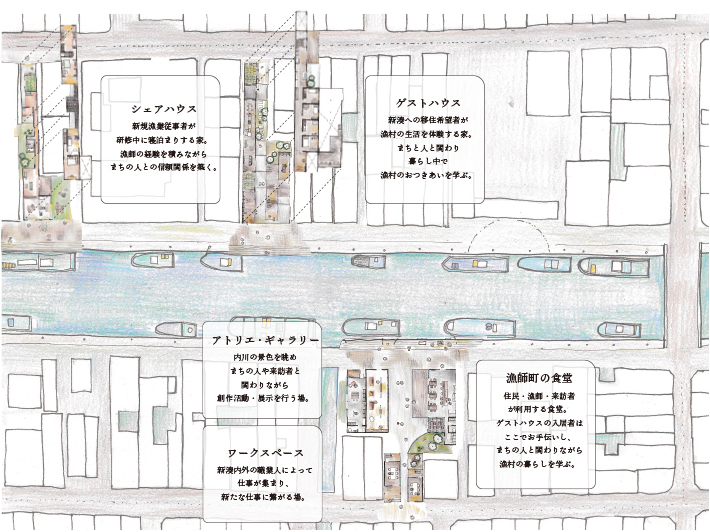

「生業が結ぶ川辺の地縁−射水市新湊地区の街路利用に着目して−」

北野 まつ葉(建築デザインコース)

建築再生-地域再生計画/建築模型、バナー、副論文

第1会場:高岡市美術館

漁業を中心に集落が繁栄してきた歴史をもつ、富山県射水市新湊地区。新湊の旧市街地の中心を流れる内川は、漁業経済の大動脈として新湊の漁業を支えてきた。そのほかにも、新町商店街や越中浜往来では、住民による独自の利用が行われてきた。生業によって人と人が繋がるコミュニティの場であった街路空間に着目し、時代ごとの街路利用の特性の変遷を明らかにするとともに、漁村集落の営みやコミュニティを継承する場の設計を行う。

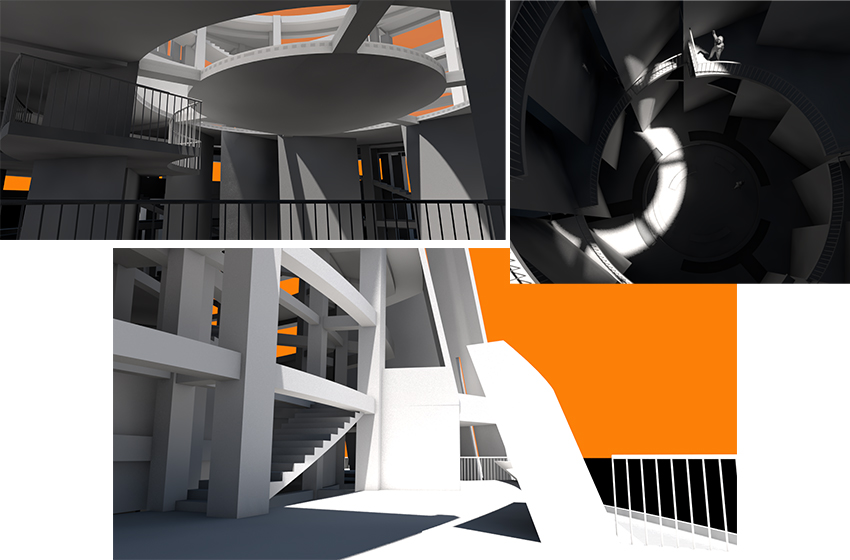

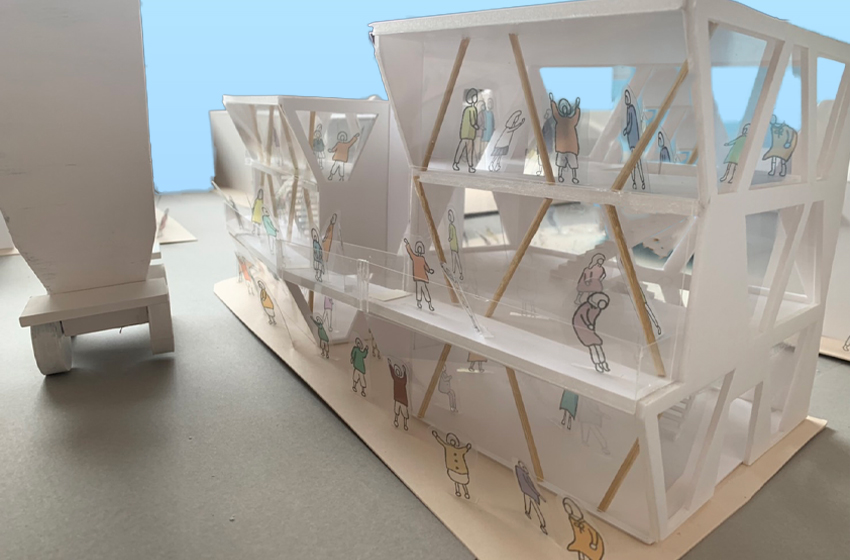

「多様な世帯構成の居住者が、浮遊するように交流できる集合住宅の研究―鳥の巣と森を参照して―」

斎藤 靖葉(建築デザインコース)

建築意匠/建築模型・図面

第1会場:高岡市美術

単身世帯が増加する現代の日本では、社会的孤立のリスクが高まっている。多様な世帯構成の居住者が浮遊するように交流し、自然と他者との会話が生まれるような場所が欲しい。

そこで、地方都市にあふれる、畑と様々な家がつくる広がりを立体的に組み立て、田舎を都市に持ち込むという試みをした。様々な大きさの住戸がレベル差のある共有部に散らばり、住人はそこを鳥が浮遊するように歩く。その中で住人同士のコミュニティが自然と形成されていくことを期待する。

「現代人のための祈りの場」

佐々木 美玲(建築デザインコース)

建築意匠/図面、模型、3Dデータ

第1会場:高岡市美術館

現代社会では人々が生き急いでおり、自己と向き合える様な場所・空間はあまりない。具体的な用途を満たすためにできている場所、あるいはその場所で具体的な目的を達成するためにある様な場所ばかりである。本来建築とは、人々がそこで未来を想う場所なのではないだろうか。そこで「人の純粋な居場所」を「祈りの空間」と称して提案しようと考えた。宗教建築が持つ静けさ・非日常性を再現するため、境界性を持たせながらも人を遠ざけないような工夫を考え設計した。

「土着するくらしと循環のかたち -小屋×自然素材-」

杉田 茉優(建築デザインコース)

建築再生/小屋の修復、竹小舞土壁、版築ブロックの試作、土、藁、竹

第2会場:富山大学高岡キャンパス

ひとは“手を動かしてつくる”ことで、土や藁、竹、石、さまざまな自然に触れ、自然と共存しながら暮らしの知恵を深めてきた。“つくる”ことが完全に細分化・分業化されてしまった今日、あらためて身近な自然素材から自らの手で暮らしをつくり直す必要がある。石川県輪島市三井町を舞台に、空き小屋を地域の素材で修復・改修し、里山の新たな暮らしの拠点をつくる。ひとつの小屋からはじまり、やがていたるところでみんなの手と地域の素材で“土着するくらし”が紡がれていく。

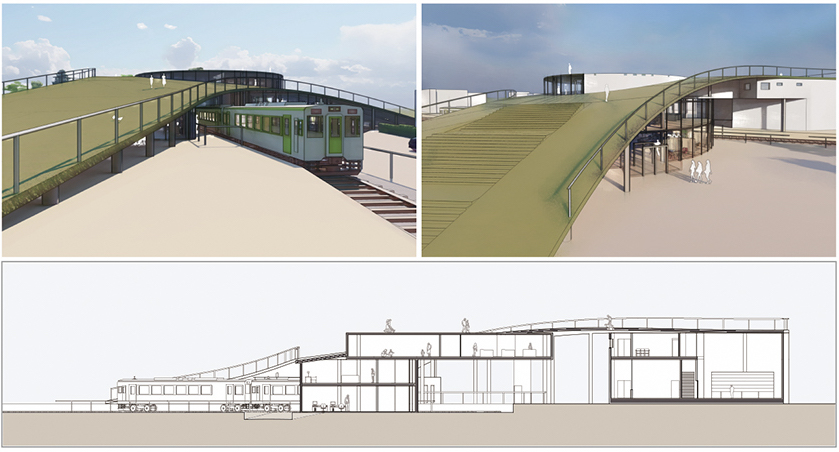

「駅から広がる地域づくり-パブリックとプライベートの交差路-」

白鳥 花純(建築デザインコース)

建築意匠/建築模型、図面、パース

第1会場:高岡市美術館

長野県中野市の上今井駅を対象敷地とし多くの人が集える新たな地域づくりの拠点を提案し、地元の賑わいを取り戻す。駅はパブリックな場であるが、当駅は無人駅で利用者が限られており地域の拠点ではなく空白地となっている。そこで、駅にある一定の人向けのプライベートな施設を併設し、それに関係する人が訪れる事で駅周辺の人の往来が増え、パブリックとプライベートが交差する結節点として新たな地域づくりの拠点を提案する。

「地域と呼応するリノベーション -木浦を結う場の存続に寄せて-」

田中 菜々(建築デザインコース)

建築再生/建築模型・図面

第1会場:高岡市美術館

界隈を保有する地域住民と他地域からの来訪者にとって、地縁への参入と利用縁への理解は抵抗のあるものである。同時に、持続可能な地域づくりにおいて乗り越えるべき課題なのではないだろうか。木浦小学校に備えられた図書室の機能を廃校後も延長し、校舎全体に拡張する。同時に、既存校舎のグリットから空間を拡張することで有機的空間の創造を目指し、地縁と利用縁が共存する新たな居場所をつくる。

「Work from Anywhere at Anytime –仕事と余暇の融合-」

谷橋 俊彦(建築デザインコース)

建築意匠/図面・パース

第2会場:富山大学高岡キャンパス

周辺環境から切り離され、集約と効率を求めた現代の画一的なオフィスは、新型コロナウイルスを拡大させる要因となった。そうした中でリモートワークが普及し、ウィズコロナやポストコロナに対応する新たなワークスタイルについて注目が集まっている。サテライトオフィスやワーケーションといった地方の特性を活用した事例を参照しながら、これまでは避けられてきた山間部や過疎地域において“仕事”と“余暇” を組み合わせたオフィス空間の提案を行う。

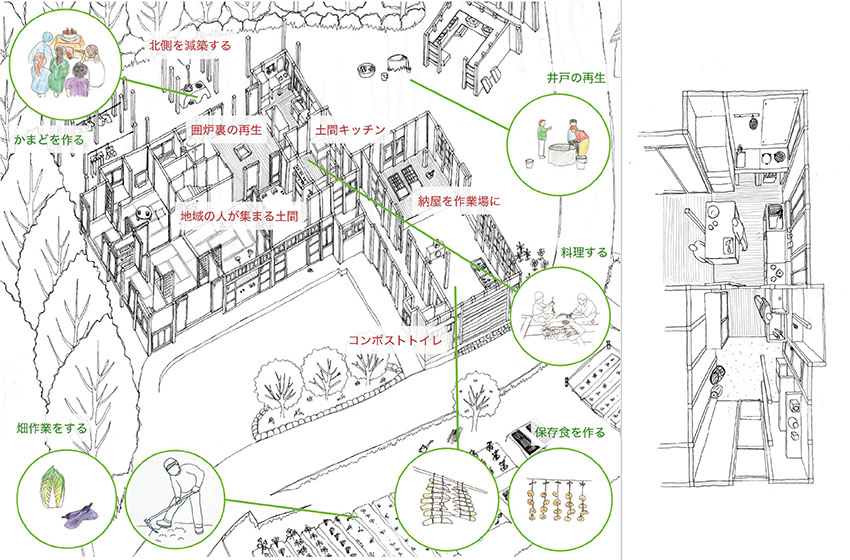

「「食と暮らし」再構築−伝統をいかした地域の交流のかたち」

林 紀歩(建築デザインコース)

建築再生/模型、ドローイング

第2会場:富山大学高岡キャンパス

子どもの頃、祖母の家で過ごすことが多く、その中で食を通して地域の人たちと交流があったり、行事の時に作られる特別な料理から季節を感じていたのを思い出し、卒業制作のテーマを食にしました。私の制作が、かつては当たり前だった地域の人たちの交流について再認識し、今の時代にあったかたちで再構築されることのきっかけになればと思います。

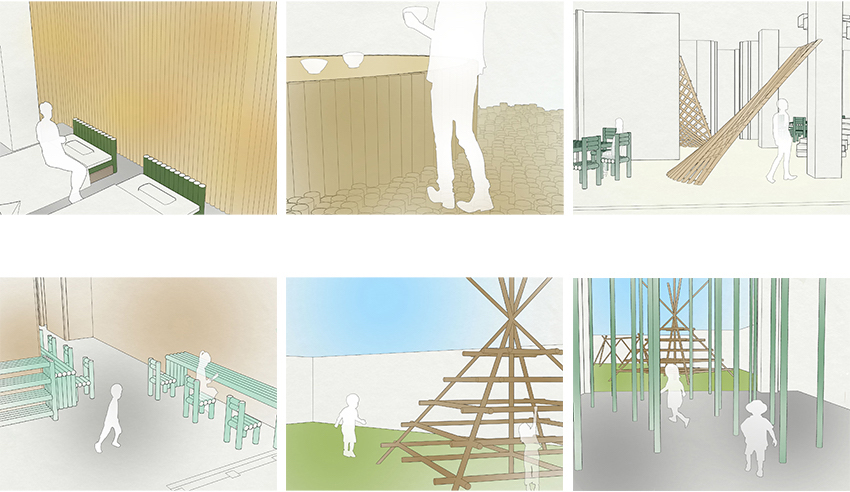

「こども向けレクリエーション施設-既存の建物、屋外、新屋内施設のつながりを考えて-」

林 奈津実(建築デザインコース)

建築意匠/模型、図面

第1会場:高岡市美術館

現在、子育て環境改善のための支援が社会問題となっている。こうした取り組みとして 北陸地域においては、雪や雨でも利用できる室内の遊び場を確保することが求められている。県の計画として既存の文化ホールとの併設が考えられており、異用途施設との関係性に配慮しながら、子どもが自由に楽しめるレクリエーション施設を提案する。

「塀と穴―内外の境界が曖昧な暮らしの場―」

別所 壱将(建築デザインコース)

建築意匠/建築模型

第1会場:高岡市美術館

ぽっかりとあいた穴のような場所を金屋町に設計する。金屋町の住人達が色々と協力して都市の息苦しさから自分自身を開放することを目的とした、自由な活動ができる場所である。いろんな穴を行き来できる暮らしの場をつくる。ここに建つのは、図書館、カフェ、カプセルホテル、サウナ、展望台、自動車整備場、バス停の7つの領域を穴としてつくる建築である。そこでは、人の活気が人垣をかこうように、人垣がかこう穴が都市の隙間となるだろう。

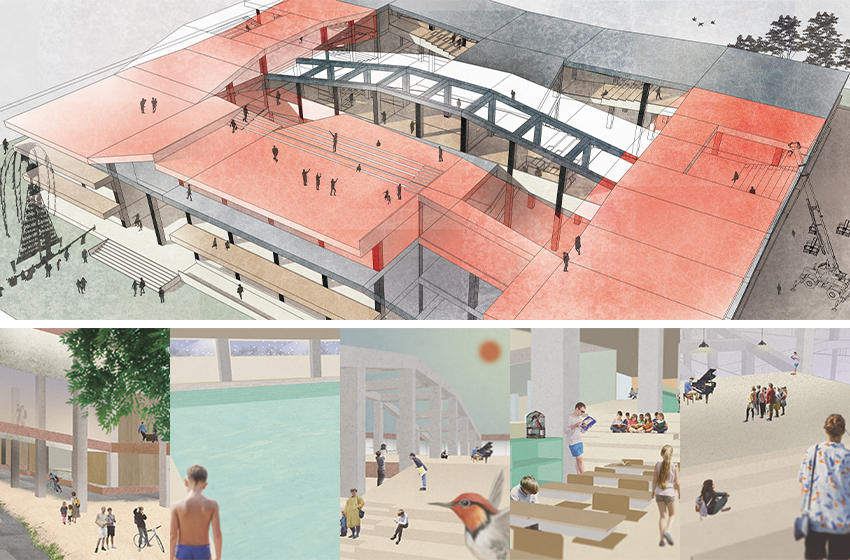

「地域と共に育む学舎−新築・改築・減築により段階的に変化する小中一貫校の提案−」

森野 涼帆(建築デザインコース)

建築意匠/図面、ドローイング、模型

第1会場:高岡市美術館

現在、小学校の統廃合計画が進む魚津市を題材に、2023年から2053年までの30年間で段階的に変化する小中一貫校の設計を行う。新築・改築・減築の手法を用いることで拡張性を高め、人口動態の変化により変貌する教育需要に対応し、変化を続ける建築を提案する。30年のプロセスのなかで、学校としての機能だけではなく、コミュニティセンターなど地域住民のための機能も追加することで、学校と地域が共に育む学舎を設計する。

「非日常を日常に拡張するー石川県七尾市青柏祭における都市空間の使いこなしからー」

谷内 遥香(建築デザインコース)

建築デザイン/建築模型・図面

第1会場:高岡市美術館

祭り「青柏祭」では高さ約12m、幅約3.6mある巨大な曳山「でか山」が狭い道幅いっぱいに曳行する様子を体験するために、観客は私有地へ入り込み、様々な視点場を確保している。この私有地への入り込みは、道幅が狭く曲がり角が連なる都市空間と、住民のでか山を楽しんでもらいたいという思いの2つの要因から成立している。非日常での私有地への入り込みに対する住民の許容力を日常へ拡張し、様々な境界を曖昧にする装置としての建築を提案する。

「衰退する町と祭の復興〜山町筋と高岡七夕まつりの場合〜」

山田 いずみ(建築デザインコース)

建築デザイン—リノベーション/図面・模型

第1会場:高岡市美術館

現在、日本の多くの地域で空き家が増加している。また、高岡では、日本海側最大の規模と言われる高岡七夕まつりも規模の縮小、衰退の一歩をたどっている。今回山町筋の空き家を祭に関する拠点としてリノベーションすることで、町の復興・祭の復興を目指す。

「光からなる荘厳性のコモンズ-多宗教への相互理解を可能にする祈りの場-」

山田 領花(建築デザインコース)

建築意匠/建築模型、図面

第1会場:高岡市美術館

現在、世界で最も信徒数の多い宗教はキリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教である。宗教の多様性は人類の豊かさを形成するが、反対に人々の間に亀裂を生じさせ紛争に発展した歴史もある。今後の世界平和を考えたとき、信仰するか否かに関わらず、多様な宗教の豊かさを知り、深い相互理解を確立できる日常的な場は重要である。そこで、それぞれの宗教に特別な意味を持つ光に焦点を当て、異なる宗教の文化を感じることができる日常的な祈りの場を提案する。

「親水風景で創出する新たな入浴施設-遊水地を中間領域とするからまりしろ建築」

和田 真侑(建築デザインコース)

建築意匠/建築模型、図面

第1会場:高岡市美術館

神通川流域に遊水地を計画することで、長期的な視点で「地域の在り方」「自然との関係」を考え直す。実際に行われている「エコ氾濫」をもとに、計画地に川の水を流すことで、生態系を豊かにし、地球エコロジーに触れる場を身近に作り出す。また、温泉施設と学習館を媒介として、地域住民が集まれる「居場所」を創出し、多世代にわたって、水・川・平野について考える場所を提案する。

「〈建築的起源へ〉の基礎概念― de-concept-ionとself-c-sectionについて ―」

高橋 智章

建築意匠/縮尺模型

第2会場:富山大学高岡キャンパス

修士制作では、ジャック・デリダの研究から見出した〈de-concept-ionの思考〉を基に、富山市納骨堂の増設として〈入滅の社〉を設計した。日本の岩石信仰と墓の原型としての「石」をメタファとして用いている。また、デリダの記述から「推移」を建築言語として抽出し、相似壁を反復させるという方法によって、推移する空間を実現している。

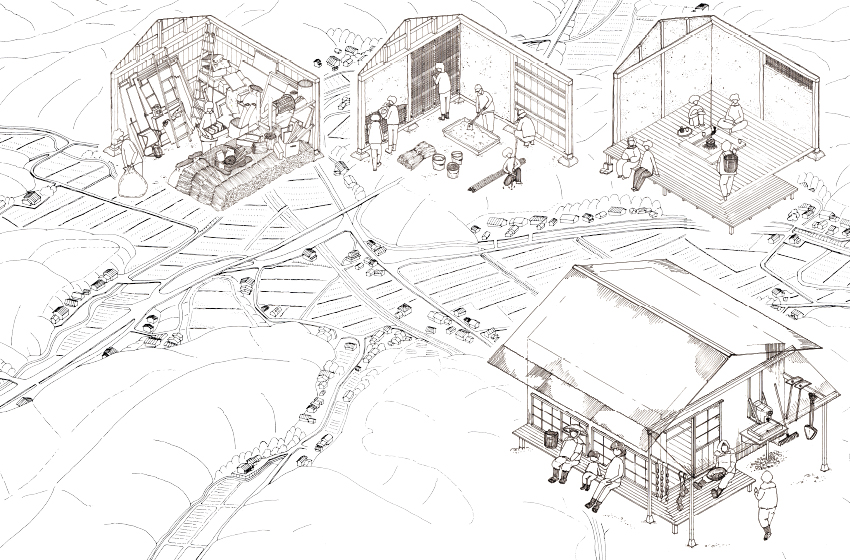

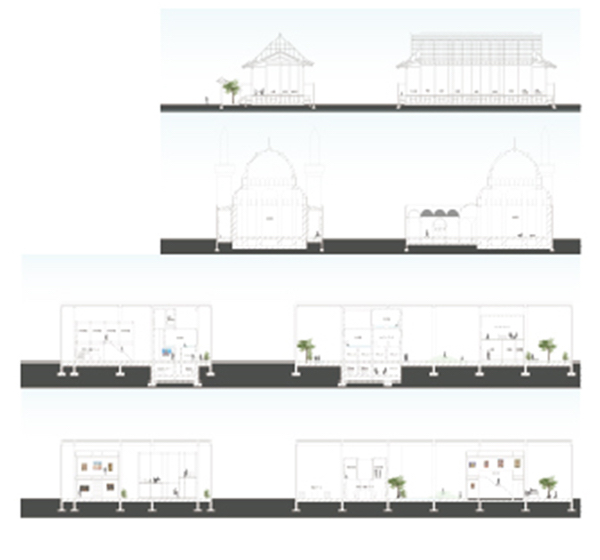

「能登の里山集落の旧商店街へのしかけ: 「時間」×「スケール」×「地域の価値観」をいかして」

胥 皓天

建築再生/フィールド調査/ドローイング・模型

第2会場:富山大学高岡キャンパス

日本の山間部の商店街は、深刻な過疎問題に直面している。 本研究ではまず、日本各地の地方都市の商店街や空き店舗の再生・リノベーション事例を多数収集・分析した。さらにその中から、興味深い商店街について詳細な分析を行った。その結果、「スケール」「時間」「価値観」の3つのキーワードが導かれた。

次に、その展開として、能登半島にある輪島市三井町の旧三井駅前商店能街を舞台に、過去・現在・未来へと時間をかけて、様々なスケールの提案を行い、古くて新しい価値をもつリノベーショ ンの提案を行う。ここでは商店街を昔の繁栄に戻ることを目指すのではなく、物々交換なども行い、里山の価値観を継承し、地域の価値を外へ売ってしまうのではなく、地域住民が主体となるような提案を試みる。