2018.10.29

【名物授業】授業科目「鑑賞のための造形演習」/「色と形」(第1回~第2回)の授業を紹介します。

授業科目「鑑賞のための造形演習」

「色と形」(第1回~第2回)

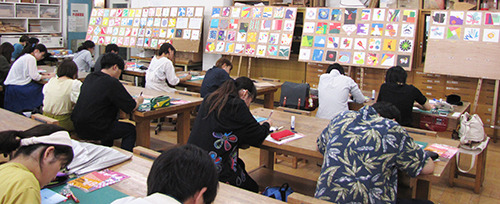

平成30年度後期「鑑賞のための造形演習」(平成29年度以前入学生対象科目:芸術文化キュレーションの学生は必修)の「色と形」(第1回~第2回)の授業の5課題を紹介します。今年度の履修者は47名と多く、予備の机を準備して授業を行っています。

「鑑賞のための造形演習」は、全員が制作した作品を鑑賞し、分析した内容を文章で毎回ミニレポートにまとめる授業です。この授業では学生全員が「制作・鑑賞・評価」を体験します。この授業の作品は鑑賞・分析・評価のための実験試料です。作品を掲示し、心動かされたもの、共感できるもの、直感的に選んだもの、なんとなく良いと思うものに、白テープを貼って投票します。投票することによって、自分自身の価値観や見方を認識し、さらに鑑賞眼が高まっていきます。

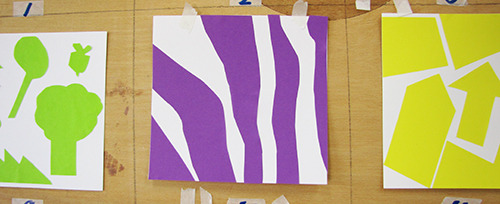

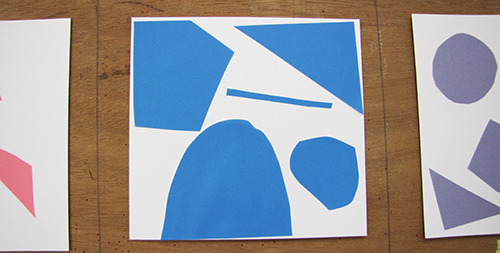

<第1回授業>の制作課題(色紙はハサミかカッターナイフで切る)

「色紙:課題1」

色紙のなかから1色の色紙を選んで、5個以下の形に切って、5個が重ならないようにケント紙に貼る(5個の形、大きさは自由)。制作時間は15分。鑑賞して良いと思う作品にテープを貼る。

「色紙:課題2」

3色の色紙を自由に切って、ケント紙に貼る(形の数、貼る重なりは自由)。制作時間は15分。鑑賞して良いと思う作品にテープを貼る。

「色紙:課題3」

4色の色紙で4つの形を作り、ケント紙に貼る(形、貼る重なりは自由)。制作時間は15分。鑑賞して良いと思う作品にテープを貼る。

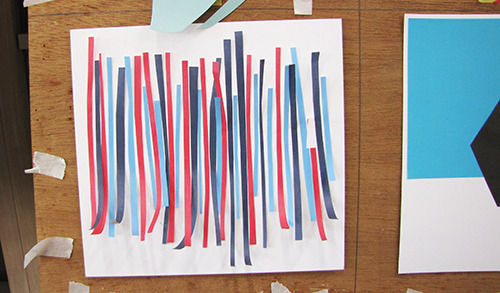

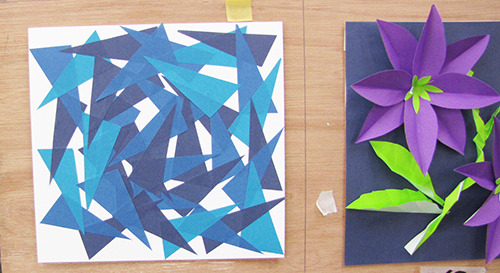

<第2回授業>の制作課題(色紙は切る・ちぎるなど自由)

「色紙:課題4」

全国コンペに応募して、「大賞を狙う色紙作品」を作る。色数、形の数自由。制作時間30分。鑑賞して大賞だと思う作品にテープを貼る。

「色紙:課題5」

色紙をケント紙に貼る作品を制作する。「新しい芸術表現、革新的な芸術表現」で作品を作る。制作時間は30分。鑑賞して革新的だと思う作品にテープを貼る。

以下は制作風景と課題1~課題5の学生作品。

課題1~課題5の全作品を教室に掲示して第2回授業の最後にミニレポートを記述する風景。

以下に、第1回と第2回の授業ミニレポートに記述された一部を紹介します。類似はまとめ、記述の一部を担当教員が改変しました。(なるべく多くの異なる履修学生の考え・感性を掲載し、この科目を履修している全学生の今後の研究資料となるよう、今後もSNSを利用してミニレポートの情報共有をいたします)

「色紙:課題1」(1色5個以下)

「色や制作条件に制限が多い中で制作しにくいと感じた。鑑賞では工夫して個性を出そうとしているものに惹かれた」、「パーツの1つひとつに意味を持たせた人が多い」、「一色でも単純から複雑なものまで見られるのがおもしろい」、「手が動くままつくる人、意思を持ってつくる人がいて同条件で単純な作業なのに個性があって興味深い」、「台紙のケント紙からはみ出したり斜めにしたり、発想の豊かさを感じた」、「普段見る側に居すぎているからか、何を表現したいか思い浮かばなかった」、「1色でも様々な表現ができるとわかった」、「制限が無いなかでの制作がおもしろかった」、「28色のなかで無彩色を選んだ人がいなかったことに驚いた」、「まったくイメージが浮かばなくてとても焦りを感じた」、「他の人は余白の活かし方、色紙を隅に寄せ方が大胆で勉強になった」、「ケント紙をずらしたり立体的に加工する発想ができることを尊敬した」

「色紙:課題2」(3色個数自由)

「課題1よりも目に見えて具体的な表現が増えた」、「課題1で他人の作品を見てそういう表現もあるのかと考えた人もいる」、「他人に評価されるとわかった途端に、色構成に凝りはじめた」、「立体感を感じる作品が登場し発想が広がった」、「課題1から色が増えると投票もばらばらになった」、「他の人に評価されることがわかり、また制約が緩んだことで意図が伝わる作品が増えた」、「評価があるとわかったため他人ウケの良いものが増えた」、「色が増え手の込んだ細かい作品になった」、「色が増えるだけで表現が自由になりいろいろな表現方法があることに感動した」、「紙が透ける性質を利用した作品がおもしろかった」、「みんな課題1よりとらわれない造形になった」、「課題1をうけて作為的に意思のある作り方を目指した。他人の作品から影響を受けている様がわかっておもしろかった」、「3色からフェルメールの青・黄・クリーム色を連想し「青いターバンの少女」をモチーフにした」

「色紙:課題3」(4色4個)

「凝ったものをつくろうという風潮があったように思う。制作は苦しくネタ探しっぽくなり、鑑賞は色々な作品があり楽しかった」、「存在感は弱いが何かクセのある作品が自分の好みだとわかった」、「2つの課題で見た作品を参考にした。知識、経験が豊かになると表現の幅が広がる」、「投票する基準もだんだんと、自分にはできない発想に強く惹かれると認識した」、「投票した作品から着想を得てモンドリアンを制作したがオリジナルな発想もしたい」、「盗みたい技術がたくさんあっておもしろい」、「課題3になって少し遊んでみようという気になった」、「課題を3つ通して、大胆に表現方法を変えているケースがあり想像力の豊かさを感じた」、「みんなやりたいことをやっている感じがとても良くてステキだと思った」、「見られることを考えすぎていたことに気付いた」

「色紙:課題4」(大賞狙い)

「超具体派、超抽象派、中間派に分かれた」、「課題3までよりもみんなゴテゴテしている」、「大賞をねらうことのプレッシャーを感じた」、「遠くから見てもインパクトがあるものを作ろうとしている」、「全国コンペということで意図的に見どころを作ろうとしている」、「コンペでは多くの人が良いと思う圧倒的なものが必要。万人受けするものを作らなければというプレッシャーを感じ自由に発想できなくなった」、「コンペのせいか技巧的で細かい細工が多かった」、「日本人は印象派が好きなので、モネら印象派やスーラらの筆色混合の手法を意識し制作した。国際コンペでは写実的表現をもり込んだほうが良いかもしれない」、「見たことのない方法でつくる人、自分のやってきた方法でつくり込む人がいた」、「テーマ性を感じた。画面を大きく使ったものに票が集中した」、「ひらめきにイメージやパーツを加えて練られた工夫がある」、「自分の好きなものをマイペースでつくれていたが、全国コンペで方向性が難しくなった」、「より多くの人に見られることを意識したのか、前回と作風が大きく変わった人もいる」、「全国コンペで大賞なので、私たちは作品の向こうを意識してしまう。作品だけと向き合うことが難しくなり、下心、打算がにじみ出す」

「色紙:課題5」(革新表現)

「立体的な作品が増え、白い紙や裏面を使う作品がでてきた」、「課題4はカラフルだったが、色というよりも他のことに目を向けて作品がつくられている気がする」、「課題4よりも、ほとんどが抽象的になった」、「派手なインパクトのあるものと静かな雰囲気のものに二極化した」、「台紙を切るという行為にも出た人がいる。土台から変革することでユニークさが際立つ」、「革新ということで立体的に伸びてきたが、逆にシンプルにして目立つものもあった」、「紙全体を使う派、余白を使って強調する派に二極化した。色味が強烈とほぼ白でできているものでも分かれた印象がある」、「課題5が全体として好きな作品が多かった。革新的(新しさ)が好きという気持ちが自分にはある」、「彩度が高いものが多いが革新のイメージに由来するのか」、「紙のポテンシャルを様々な角度から引き出そうと試みた作品が多い」、「派手で抽象的な表現が多いのは表現技術に注目しているからだ」、「個性を激しくするものと、不要なものを取り払ってシンプルにするものにわかれた」、「今までしてこなかったことをしなければと思い手の込んだものにした」、「2次元、3次元の融合は確かに革新的だと思う」、「前例のギミックを取り入れて改良していたが、課題5はこれまでと被らないギミックをひねり出す個性が多くみられた」、「革新=立体、なのだろうか?現代美術にインスタレーションなど立体が多いからそういう刷り込みがあるのか」

[受講生]

2〜4年生対象

※平成29年度以前入学生対象

[必修科目となるコース]

芸術文化キュレーションコース(文化マネジメントコース)

※他のコースは選択科目

[担当]

三船 温尚(芸術文化学部 教授)