2018.11.01

【名物授業】授業科目「鑑賞のための造形演習」/「立体1」(第4回)の授業を紹介します。

授業科目「鑑賞のための造形演習」

「立体1」(第4回)

平成30年度前期「鑑賞のための造形演習」(平成29年度以前入学生対象科目:芸術文化キュレーションコースの学生は必修)の「立体1」(第4回)の授業の4課題を紹介します。

「鑑賞のための造形演習」は、全員が制作した作品を鑑賞し、分析した内容を文章で毎回ミニレポートにまとめる授業です。この授業では学生全員が「制作・鑑賞・評価」を体験します。この授業の作品は鑑賞・分析・評価のための実験試料になります。作品を掲示し、心動かされたもの、共感できるもの、直感的に選んだもの、なんとなく良いと思うものに、白テープを貼って投票します。投票することによって、自分自身の価値観や見方を認識し、さらにそれ以降の鑑賞眼が高まっていきます。

<第4回授業>の制作課題

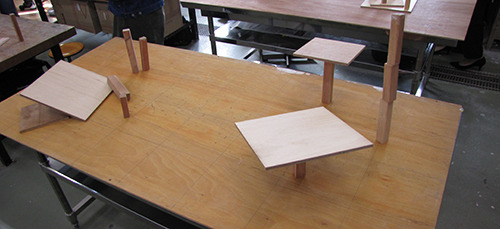

「立体1:課題1」

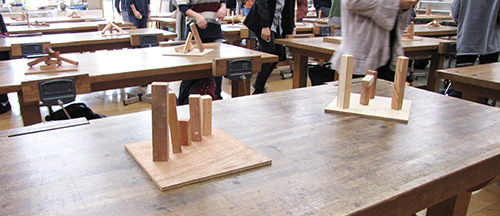

2本の角棒を選んで、横向きに置いた大きい板に、縦に立てて、「心地良い空間」を作る。ただし、2つの棒は接してはいけない。どのくらい離すかは自由。大きい板を回しながら2本の位置を決める。最後に正面を手前に向ける。 ⇒ 次に、隣の人の作品の短いほうの棒だけを移動して、「心地よい空間」をつくりなさい(長いほうの棒は動かさない)

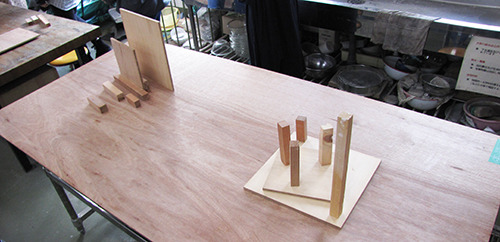

「立体1:課題2」

5本の角棒を、横向きに置いた大きい板に、縦・横自由に配置して、「心地良い空間」を作る。棒は接しても良い。⇒ 次に、隣の人の作品の1本だけを移動して、「心地よい空間」をつくる。

「立体1:課題3」

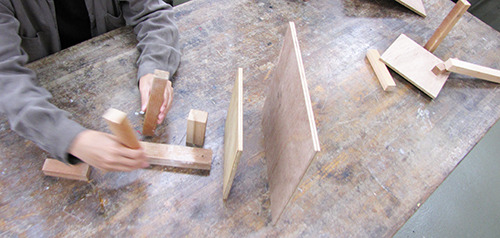

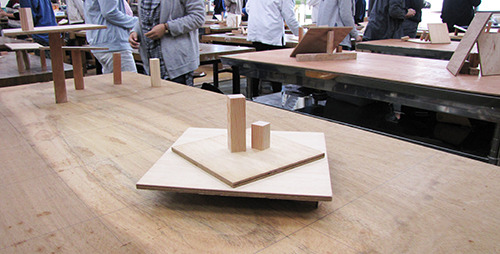

5本の角棒、小さい板、大きい板をテーブルの上に自由に構成して「心地良い空間」を作る。棒、板は離れても接しても良い ⇒ 心地いい空間の作品に投票する。

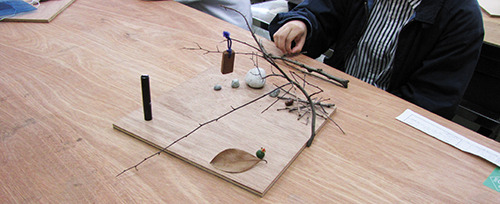

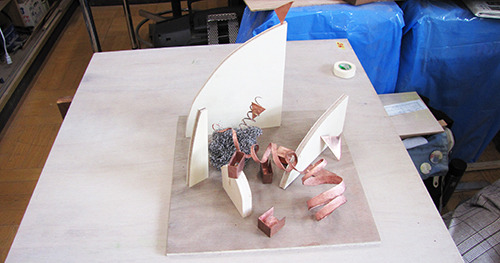

「立体1:課題4」

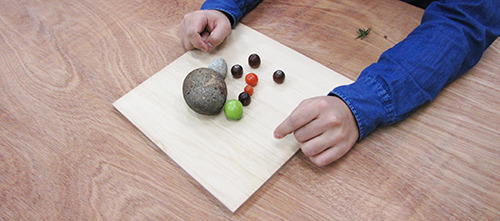

大きい板の上に、キャンパス内から探してきた「もの」で空間構成する。 ⇒ 良いと思う作品に投票する。

以下は 、「立体1」の授業作品と鑑賞風景、ミニレポート記述風景です。

以下に、第4回授業のミニレポートに記述された一部を抜粋して紹介します。類似はまとめ、記述の一部を担当教員が改変しました。(なるべく多くの異なる履修学生の考え・感性を掲載し、この科目を履修している全学生の今後の研究資料となるよう、今後もSNSを利用してミニレポートの情報共有をいたします)

「ミニレポート:課題1」

<心地良い空間は具体的にどういう空間だったかを記述する>

「棒が離れた空間は心がザワザワする。不安定なバランスや奇抜さよりも、シェルターのような空間が好きなのだ」、「ものの形自体が与えてくれるイメージというより、そのものが連想させてくれるストーリーや演出に共感した」、「アンバランスでいまにも崩れそうなものや、ボコボコした印象の作品が心地いいと感じた」、「並べる棒の数が多いほど難しくなっていった。その分、空間が狭くなり窮屈に思え、広く感じられるにはどうすればいいかを考えた」、「点と点がつながった隙のある空間は心地良い風が通っているようで、居心地の良さを感じさせる」、「等間隔やそれぞれが接する空間は安定しているが、動きが無く面白みに欠ける」、「広くゆとりのある空間を好む傾向にあると確信し、精神的な余裕が欲しいのかもしれない」、「板の対角線や辺と平行、長さに大きく差のあるものは主張が強い。強くなりすぎるラインから少しずらして緩和したものを好んだ」、「不安定な置き方をみるとハラハラする気持ちになり、心地良いという感覚から離れたものと認識した」、「飾り付けなども1~2個まとめることがこれまでも多く、潜在的にそういうものに心地よさを感じていた」、「高く不安定なものより低くて平面に散りばめられたもののほうが安心感があった」、「これまで抽象的な立体物には興味が持てなかったが、今回自分の好みが少しわかることができ驚いた」、「一所懸命積み上げることにこだわったが、努力や難易度で人は評価しないのだと思った」、「造形的に綺麗であったり美しいもの作品より、何かにみえる、想像できる作品のほうが良いと感じることに気づいた」、「アンシンメトリーで高い空間のほうが心地良いと感じた」、「心地良い空間がどんなものかさっぱり分からなかった。机が広すぎると感じたので閉鎖的空間のほうが性に合うのかもしれない」、「心地良い空間はものとものの隙間が絶妙かどうかだった。家具と家具の間にいると落ち着くのでそれに起因しているのかもしれない」、「心地良さは質量分配のバランスと余白にある。物質が近くにあるとき軸を感じやすい。分配が1点に集中して安定感がある。余白・隙間も大きな要素で、密すぎると息苦しく開きすぎると空虚感を抱く。その場に入り込み心地良い場所を見つけようとしていることがみんなの脳内でおこなわれた行為だろう」、「低く1か所に集まった作品を選んだが、狭い場所に入ると落ち着くことと関係するのかも。小さな板の上の空間でも感じることが面白い」、「心地良い空間は人それぞれで、隣の人に棒を1本動かされた時は、とても違和感を感じ、心地良い空間ではなかったので人の感性はそれぞれだと感じた」、「微妙な高さのもどかしさが自分には心地が良い空間で、少し歪んだり寄りかかる動きが干渉しあい好みだった」、「不均等な感覚でおおまかに配置したものではなく、ある程度の法則性が見られるものに心地良い空間を感じた」、「多くの票を得たものは、派手、不安定、崩れそうでインパクトがあり、多くの人がこういうものに心地良い空間を感じていることに驚いた」、「ある程度の余白があるものを心地良いと感じたが、固まっているものや点々と置かれたものには惹かれなかった」、「物体だけで何かストーリーができる、そういった空間を心地良いと感じた。また上へ上へ積んだ作品にも心地良さを感じた」、「もし自分が小さくなってこの空間で過ごすとしたらどうだろうという観点で、制作も鑑賞も考えていた。寝られる場所、日陰になるオブジェがある空間だと心地よさそうだと感じる」、「棒のバランスや置かれ方よりも空白の部分、棒が置かれていない部分が心地良いと感じた。作品名をつけるとしたら何とつけるか気になった」、「同じような空間だと教室の机のような緊張感があり、ばらばらだと不安感を感じる。票に偏りがあったので落ち着く空間には共通点があるように思う」、「心地良い空間は、どこかものが持っている質量と、他のものとの組み合わせで生まれる空気や目線の通り方(どこかで詰まったり戻ることがないもの)でできている」、「ごちゃっと集まって収まりの良い空間の作品のほうが心地良い」、「液体を何か置けたらと考え、コーヒーの“香り”がするという空間要素になった」、「直線的な四角い板に棒を線に沿うように置くと窮屈に感じ、意図的に壊した。目新しい作品は作者の強い意志を感じ印象に残る。開放的な空間に心地良さを感じるとわかった」、「心地い空間は穏やかでゆっくりとした時間の流れを感じる空間というイメージが最初はあったが、私たちは一種の緊張感も心地良いと感じることを学んだ」、「綺麗な並び、でも変なものが混じっている作品に魅力を感じた。綺麗と心地良いが共感できる他の人の作品を発見し、この立体構成が楽しかった」、「心地い空間は、行きたい場所の風景や理想郷のような場所の光景を思い起こさせる、想像させる空間だと感じた」、「2本の棒の間にゆったりとした空間があって、その棒が圧迫感を感じない距離にあるものが心地良く安心感が持てた」、「自分がイメージする材料が見つかるとうれしかった。材料を選ぶところからだったのでおもしろかった。とっさの課題に学生は良く対応できすごい」、「すごいという感情が心地良いという感情を増す。かっこいいや美しいといった空間の全てが心地良いに入るのかもしれないと思った」、「他の人の作った空間を自分の心地い空間に変える試みは、作った相手に申し訳なく良い気分にはなれなかった」、「低くて広々と空間を使った作品のほうが安心して鑑賞できたが、制作者になると高くて難しい作品を作ってみたくなった」、「柔らかい空気の流れる空間が心地良いと感じた」、「隣の人の作品に手を加えると、何とも言えぬ違和感が作品に現れた。ほんの少し変えただけでその人の作品ではなくなったと考えるからか」、「第一印象から景色に見えてくる構成が心地良いと感じた」、「木目の綺麗な2本の棒を選んで構成した」、「自分の作品も票を入れたものも、小さい棒が他の棒に隠れるものが多く、隠れられる空間が心地良いと感じているのかもしれない」、「“この立体感なんだよなぁ”と自分のイメージに近い作品が心地良いと感じた。できないだろうとおじけづいた構成を、実際にやってのけた他の人の作品に、“あぁやってくれた…”と謎の達成感があり、これも心地良い空間に思えた」

「ミニレポート:課題2」

<探してきた「もの」で立体構成し、鑑賞して考えたことを記述する>

「作品をどうつくるかではなく、どう見てもらうかだったので博物館の展示に通じるものがある」、「人間がつくったおサイフと自然界のドングリ、硬貨が混ざりキツネやタヌキが化けて活動したあとのような物語性があった」、「鑑賞者に何かとっかかりをつくると、鑑賞者はその空間を受け入れやすい」、「同じ課題で制作しても様々なものを使って構成したので、ここまで個性が出るのかと見ていて楽しかった」、「落ちた花はもう綺麗ではないが、板の上で構成するともう一度芸術として生まれ変わるのではと考えた。規則的に向きをそろえて並べると、落ちていたとは思えないほど美しい」、「歩きながら探していたが、歩き出す方向が違えば作品は違っていた。何を用いるかではなく見つけたものをうまく使えるかという即興性が試された」、「拾ってきたものを板に乗せただけで作品みたいになるし、乗せるとこれはここが良いと配置がきまるのも面白かった」、「美し系とユニークな作品に分かれた。他の人の作品を見てすごいと嫉妬する自分がいる」、「ただ好きなようにものを置いただけなのに、そこに何か新しいものが生まれていて、見ていて純粋に楽しく思うことができた」、「捨てるものも、野にあるものも、板に置いて主役になるも脇役になるも作者の発想にかかっている」、「材料選びからそれぞれの意識が介入しているので、どの作品も個性的で想像力にあふれていておもしろかった」、「自分の作品を作ることも大切だが、他の人の世界を感じて自分にない感覚を知ることは自分の世界を広げることにつながる」、「自然物は季節感が出しやすく鑑賞者に感じさせやすい。文字があるものが空間にあるか無いかで印象が異なる」、「なぜこれを選んだんだろうという、ものの裏側にある背景や意図が気になった。どういう思いを込めればいいのか分からなかったが、他の人の作品を鑑賞して、自由に好きなものを表現すればよかったんだと気づいた」、「板からものがはみ出した人が多く、自分の頭の固さを実感した」、「どうつくって良いかひらめかなかったが、鑑賞すると見ごたえがあっておもしろかった。スマートフォンの内カメラを起動したまま置いた作品に動きがあって好きだった」、「板の上が美術館の展示場のようで、空間を作るのも作品を鑑賞するのも楽しかった」、「構成すると作品が意味深なものに見えてきて、制作前と印象が違う」、「よく知る人の“らしさ”がある作品を見て嬉しかった。自分はその人が現れている作品を好む傾向にある」、「今までの課題の中では最も作る人の内側を見ることができたと思う」、「まるで語りかけてくるような、鑑賞者の想像をかきたてる作品が見うけられ心が躍った。空間には世界観が重要と感じた」、「自然物を用いてストーリーを感じさせるものが素敵に見え、俗世から離れたものや人間味の無いほうが美しく感じる」、「板上の余白や空間をじょうずに支配できている作品に魅力を感じた」、「同じものを使ってもキレイな空間になっている人がいるので大事なのは構成力だと感じた」、「良いと思った作品は色づかいと、鑑賞者の感性で様々な解釈のできる構成だった」、「パズルのピース1つひとつのように単体だと幾何学的で、抽象的なものを組み合わせて、あまり具体的なストーリーを示さないもの、そういうものを自分は好むと気づいた」、「同じものを選んでも同じ作品はなかった。制作に行き詰っても自分の見方を変えるだけで新しい作品の切り口がみえてくると思った」

授業科目「鑑賞のための造形演習」

[受講生]

2~4年生対象

*平成29年度以前入学生対象

[必修科目となるコース]

芸術文化キュレーションコース(文化マネジメントコース)

*他のコースは選択科目

[担当]

三船 温尚(芸術文化学部 教授)