2018.11.07

【名物授業】授業科目「鑑賞のための造形演習」/「立体2」(第5回)の授業を紹介します。

授業科目「鑑賞のための造形演習」

「立体2」(第5回)

平成30年度後期「鑑賞のための造形演習」(平成29年度以前入学生対象科目:芸術文化キュレーションコースの学生は必修)の「立体2」(第5回)の授業の1課題を紹介します。

「鑑賞のための造形演習」は、全員が制作した作品を鑑賞し、分析した内容を文章で毎回ミニレポートにまとめる授業です。この授業では学生全員が「制作・鑑賞・評価」を体験します。この授業の作品は鑑賞・分析・評価のための実験試料になります。第5回授業では、他の学生が制作した立体作品を鑑賞し30秒で解説しました。解説することによって、制作者の意図や鑑賞の見どころを認識し、さらにそれ以降の鑑賞眼が高まっていきます。

<第4回授業>の制作課題

「立体2:課題1」

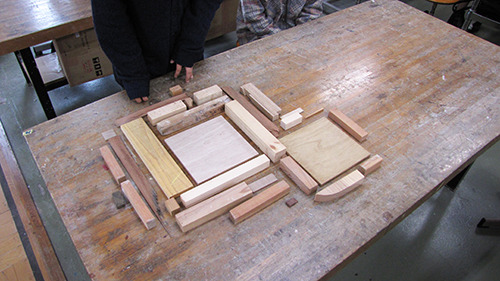

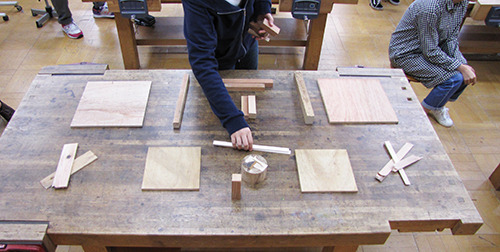

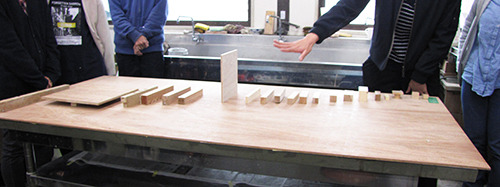

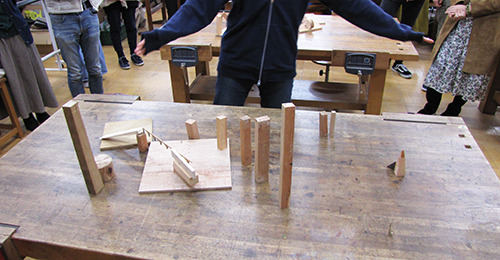

(1)学生2人1組になる。1人が、テーブルに置かれた板・棒・木片を使って、どのような空間を造るのかをはっきりとイメージしてテーブルの全面に空間構成する。与えられた板・棒・木片は全て使わなくても良い。制作時間は10分。もう一人は、その人の制作工程を近くで観察し、どのような空間を作ろうとしたのかを解説する。解説は、①解説者が考えた作品タイトル、②解説者が推測した作者の意図、③解説者が感じた見どころ、の3点のみについて、30秒以内で解説する。

(2)次は、制作者と解説者が入れ替わって同じ作業を行う。

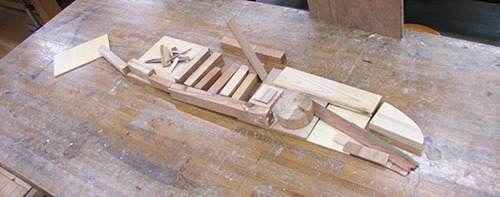

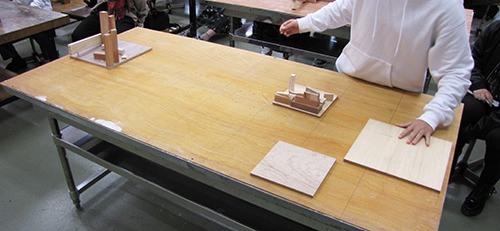

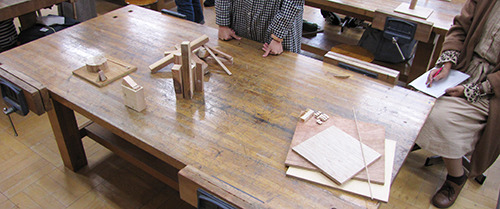

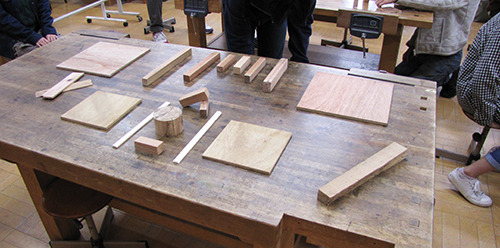

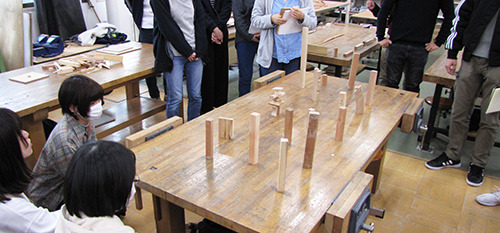

以下は 、「立体2」の作品制作風景と解説風景です。

以下に、第5回授業のミニレポートに記述された一部を抜粋して紹介します。類似はまとめ、記述の一部を担当教員が改変しました。(なるべく多くの異なる履修学生の考え・感性を掲載し、この科目を履修している全学生の今後の研究資料となるよう、今後もSNSを利用してミニレポートの情報共有をいたします)

「ミニレポート:課題1」

<解説して気づいたこと・学んだことを記述する>

「分かりやすく伝える必要があるので語彙力や発想力が大切だ」、「どの木材をどのように、どの順番で配置していくのかに注目して観察した。見ないと違った解説になっただろう」、「これまで鑑賞で作品名や解説に頼っていたのかを実感した」、「人がつくった作品を、自分がつくったストーリーで解説するのはとても楽しかった。またやりたい」、「思っていることを言葉にするのが苦手で難しく自分の課題だと思った」、「制作ポイントがあるはずで、それを見つけて適切な言葉を見つけていかなければうまく伝わらない」、「作者が途中で変更する部分をみることで、そこに何か特別なものがあるのではと考えた」、「作者の意図を知らないから自由に鑑賞できる。この絵はこういうものだと教室で教えることには違和感を覚える。本来は自分で考えるものだ」、「前作と似たものを制作していたが、ある作品1点だけを見るだけでは気づかないことがあると学んだ。実際の研究でも多くの作品を見る必要がある」、「正解もわからないのでモヤモヤする部分もあるが、想像することは、よりその作品を理解しようとすることだと思った」、「制作者を全く知らなければ作品から受けるものが全てだ。制作者が家族なら本人も意図しない深層心理に気づけるかもしれない」、「もう一歩踏み込んだ解説をするには作者自身をもっと観察する必要がある」、「鑑賞する行為も創造的な活動なのだと思った」、「解説に己の文脈が10割用いられてはいけない」、「単に鑑賞するより解説する心構えで鑑賞したほうが制作者の意図を探ろうという意識が強く働く」、「制作者の意図と合っているのかを考えがちになり発想を膨らましにくかった」、「制作者と同じ材を自分も選ぶなと感じたが、「そこに置くのか!」、「そこに空間を作るのか!」と自分とは違う視点で制作することの観察がおもしろかった」、「意図を考え第三者へ解説することを前提で鑑賞すると見どころや作品のポイントが見つかる。作品から作者の内面を探ることもできる」、「制作者の過去を知っていると世界観や意図をくみ取ることができるが、分からない部分は解説者の世界観で語ってしまう」、「作品だけで意図や作者を語ろうとするのはただの想像でしかない。制作を観察した解説は、よく見る「作品解説」とは別物だ」、「作品を正確に解説するには自らヒントを集めなければならない。そのために学芸員は研究しているのかと改めて感じた」、「作品を見てタイトルがビビッとひらめくと作品の意図や見どころがすらすらと出てきた」、「作品は制作者にしか分からないことであるとわかったので、人の目を気にしすぎてはならないとあらためて感じた」、「解説は普段の作品鑑賞と異なる“見る”体験をした。本人の考えと異なった場合の罪悪感との戦いだった」、「制作者が隣りで聞くのに、正解も聞けず、想像で解説するなんて…!内心ひやひやした。制作を見てこだわったところがヒントになる」、「ストーリー性のなさそうな作品の解説が作者の美意識がより表れ考えるのが難しい」、「解説はかなり楽しかった。興味を持てない抽象に自ら考えに行くという姿勢が新鮮」、「直感的にこう思えたからこうなんだという解説になった。制作者も鑑賞者に与える第一印象の大事さに気づける」、「もう一度やりたいなと思った。同じ作品でも見方を変えると違ったストーリーがみえてきて何度でもやりたい」、「できあがっていく作品を見ながら意図を読み取り解説までしたのは初めてだが、意図とずれたとしても、自分の観点のみで作品を考察することは美に触れるうえで重要なファクターであるためその訓練になった」、「作品を見てタイトルがビビッとひらめくと作品の意図や見どころがすらすらと出てきた」、「作品は制作者にしか分からないことであるとわかったので、人の目を気にしすぎてはならないとあらためて感じた」、「解説は普段の作品鑑賞と異なる“見る”体験をした。本人の考えと異なった場合の罪悪感との戦いだった」、「制作者が隣りで聞くのに、正解も聞けず、想像で解説するなんて…!内心ひやひやした。制作を見てこだわったところがヒントになる」、「ストーリー性のなさそうな作品の解説が作者の美意識がより表れ考えるのが難しい」、「解説はかなり楽しかった。興味を持てない抽象に自ら考えに行くという姿勢が新鮮」、「直感的にこう思えたからこうなんだという解説になった。制作者も鑑賞者に与える第一印象の大事さに気づける」、「もう一度やりたいなと思った。同じ作品でも見方を変えると違ったストーリーがみえてきて何度でもやりたい」、「できあがっていく作品を見ながら意図を読み取り解説までしたのは初めてだが、意図とずれたとしても、自分の観点のみで作品を考察することは美に触れるうえで重要なファクターであるためその訓練になった」

「ミニレポート:課題2」

<解説を受けて気づいたこと学んだことを記述する>

「解説の言葉づかいなどで解説者が普段どのように美術作品と接しているのかが分かっておもしろかった」、「自分の作品から私自身や未来についての解説を受けて、新たな作品の一面を知ることができ嬉しかった。解釈が異なっていても何かが届いたので良かった」、「違う世界観で解説されることもあり、伝えたいことがあるならば細かく奥までこだわり追求すて制作しなければならない」、「作者以上に鑑賞者、伝える側にはより作品の魅力を引き上げる力があることを学んだ」、「解説のできで作品の善し悪しもちがってみえる。鑑賞者が付けた作品タイトルがかわいいと作品もかわいくみえる」、「昔の格式ばった中国や日本の食卓を表現したが、一番伝えたかった儀式的な硬さが理解され解説された」、「制作過程を観察すると意図を感じ取ることができる。意図をくみ取ってもらえることは光栄なことだと気づいた」、「実際の美術作品やコンペの解説も作者の意図以外のことも含まれているかもしれない」、「鑑賞者がもっと悩んだり想像を膨らませるような作品がつくりたいと気分になった」、「作者が公言しなければ代弁者の言葉が広がる。独りよがりではなく作者も工夫しなければならない」、「意図を概ね当ててくれた。心を表現したので目に見えないものなので伝わらないだろうと予測していたが驚いた。自分には見えていなかった見方を解説され、作品の解釈は自由に何通りもあって良いと感じた」、「人が解説する前提で制作すると、相手に伝えたいという思いから良い作品ができる」、「人から見た私をそのまま説明されているような感覚になった。どのようにみえているのか聞けてうれしかった。新鮮だった」、「破壊の要、逆にすれば創造の要となる木材に重点を置いて不安定な作品にした。視覚的情報に頼るため目立つ部分をフィーチャリングされることを知った」、「80%くらい読み取ってくれてうれしかった」、「人の価値観に作品を委ねるのも面白いと感じた」、「解説者との視点に開くがあることに驚いた。その解説を聞けば納得しそう考えてつくったような気がするのは不思議である」、「作品の意図や見どころを考えたことがなかったため、自分や他人が納得し感心する解説になるよう心がけた」、「作品をつくったらいろんな人にレスポンスをもらうことは重要」、「1つの作品から無数の答えが出ることだと学んだ」、「自分の意図を当ててもらうとうれしかった。表現が伝わったと感じる。「ここも見て」と思うところもあった」、「意図が知りたいと思う人、意味が分からないと思う人には解説は手助けなのだと思った。自分の意図とは違う受け取り方でも、何か感じてくれるのは嬉しい」、 「意図と違う発想で解説を展開されたことで自分にもそのように見えてきてしまった。自分の知らない窓を開けられたような気分だった」、 「制作するときに意味ばかり考えて動けなくなる。後付けでもなんとかなることが分かったので好きなようにつくるのも一つの手だなと思った。」、 「自分の解釈を信じたり押しつけたりするのではなく、いろんな解釈を新鮮な気持ちで受け入れられるようになりたい」、 「自分の作品を深く考察されることは初めてなので、少し恥ずかしくもあり嬉しくもあり」

「ミニレポート:課題3」

<2回の立体構成の授業で考えたことを記述する>

「立体は苦手だった。インスタレーションなど空間、立体を構成する作品が多い現代アートの鑑賞に苦手意識を感じていた。作者の意図が分からないからだ。この2回の授業で、作者が何も考えていなくても、意図とは違う解釈をしても、立体は十分に楽しめるとわかった」、「2本の棒だけで気持ち良い空間を作ることができることに驚いた。自分には気持よくても相手にはそうではないという感覚の違いを感じた。評価を気にせず自分の思うままに制作したほうが良い」、「パーツを自分でつくれない制限が多かったが、制限が多いほうが発想は自由になっていく」、「制作中は一人の世界に入りイメージを膨らませるが、それを発表し他者に解釈してもらうことで一人の世界にあった作品が広がっていく。作品発表には作品自体を豊かにし鑑賞者の感性も豊かにする力がある」、「平面の作品よりも立体のほうが作品世界に入りやすい。建物の中に入るような想像をしながら鑑賞し、空気感や世界観を感じ取ろうとした。私たちは立体の世界で生きているからだと考えた」、「立体作品は空気や存在感を良くまとう。三次元だから人に与えるイメージが絵画よりも具体的で現実的である」、「色紙の授業は技術力の差が多くみられたが立体は誰でも簡単に楽しくできる良い授業だった」、「3次元は作品を取り囲む空気までもが作品の一部になり多くのことを考える必要がある」、「“大賞受賞”といわれて見る作品と、言われずに見た作品では違う印象を受けるに違いない」、「同じアイテムを用いても表現の幅が広くあり、創造性は無限で多様だと実感した」、「木材を並べる単純な動作で、数や並べ方の違いで無限に作品ができる」、「立体物であえて平面的につくりあげるのもおもしろいと感じた」、「平面作品が多いので、気軽に立体的な考えで制作することのできる良い授業だった。見方を変えるというということを、人の作品を鑑賞することで具体的に気づかせてもらえる。解説時間が30秒と短いのもその人の本質をえぐり出している気がした」、「自分が良いと思うものを作るのに必死で気が回らなかった。自分のために制作するときは修羅場の中にいるのだと思った」、「制作空間が広くなり途方に暮れたが、広い視野を持つことが大切と学んだ」、「自由に解釈してもらうのも自分とは違う人間の影響を受けて生まれるため新しさがある」、「抽象に興味を持てなかったが自分でつくり考えることで抽象のおもしろさに触れた」、「最後の解説では、作者、鑑賞者として必要なものが、今までみえにくかったものが、はっきりと見えた気がした」、「解説があるとわかることが大きい。時間をもっとかけて制作したらどのような変化があるのだろうか」、「置き方や角度で空間が一変することに気づいた。色彩より空間に魅力を感じた」、「鑑賞して投票したり、票を入れてもらったりした。2つの側面から立体作品に触れ、ただ作る側、ただ観る側だけの人とは違うアプローチができた。これこそ鑑賞のための造形演習だ」、「イメージが平面的な図でしか湧いてこず、とても難しいと感じる」、「0からつくるより、あるものの中からつくるほうが想像力がいるのだと学んだ」、「空間は目にはみえないが私たちに確かに在ると感じさせるもので、意図的かつ突発的に表現することは難しい。同一素材でも異なる作風が現れており私たちの持つ感じ取る力、感性とは何かについて考えさせられた」、「積み木のように適当に棒を重ねるだけでも個性を表現できていた。美しいもの、整ったものを作ることばかり考えていたが、こうした自己表現を繰り返していけば新しい発見や窓が開いていくように実感できた」、「素材の大きさ、質感などの情報を生かして制作することが新鮮で楽しかった。立体構成でしか表現できない空間づくりを体験できた」、「前回の色紙と違い今回は抽象的なものが多く鑑賞者のインスピレーションが強く養われた。1つ1つの作品に見ごたえがあり鑑賞者の想像力の可能性が広がった」、「伝えたい心が1つだけ作品に宿る」、「木材単体は意図された形ではないが、“意図して並べた”だけで特別なものになる」、「空間構成の難しさが身にしみた。制限のなかで納得いく作品がつくれない歯がゆさもこの授業の醍醐味だ。衰えた構成力を少し回復できるようこの授業に本気で取り組もう」

授業科目「鑑賞のための造形演習」

[受講生]

2~4年生対象

*平成29年度以前入学生対象

[必修科目となるコース]

芸術文化キュレーションコース(文化マネジメントコース)

*他のコースは選択科目

[担当]

三船 温尚(芸術文化学部 教授)