2018.11.29

【名物授業】授業科目「鑑賞のための造形演習」/「水墨画1」(第6回)の授業を紹介します。

授業科目「鑑賞のための造形演習」

「水墨画1」(第6回)

平成30年度後期「鑑賞のための造形演習」(平成29年度以前入学生対象科目:芸術文化キュレーションコースの学生は必修)の「水墨画1」(第6回)の授業の1課題を紹介します。

「鑑賞のための造形演習」は、全員が制作した作品を鑑賞し、分析した内容を文章で毎回ミニレポートにまとめる授業です。この授業では学生全員が「制作・鑑賞・評価」を体験します。この授業の作品は鑑賞・分析・評価のための実験試料になります。第6回授業では、手本を見て水墨画を模写し全員の作品を鑑賞しました。制作と鑑賞を体験し、それ以降の水墨画への鑑賞眼が高まっていきます。

<第6回授業>の制作課題

「水墨画1:制作課題」

複数の水墨画作品のコピー資料を見て、そのなかから「手本とする3つの作品」を選び、1枚の和紙に配置して模写する。和紙の縦横は自由。選んだ手本の全体や、部分だけを模写することは自由。それぞれの模写する大きさは自由。余白の空間構成を考えて、描いた人の筆運びのスピードや、墨の濃淡を真似て描く。この授業では2枚の模写を完成させるが、各3つの手本は異なっても良い。

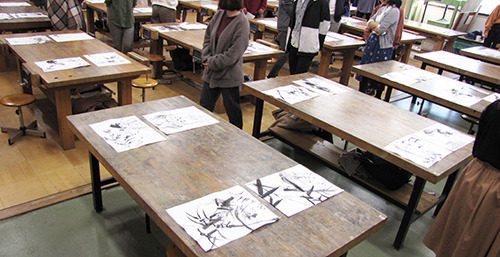

この授業では、「余白」と「真似る」がテーマ。完成作品は、テーブルの上位置に1枚目を、その下位置に2枚目の模写を置く。全作品を鑑賞する。

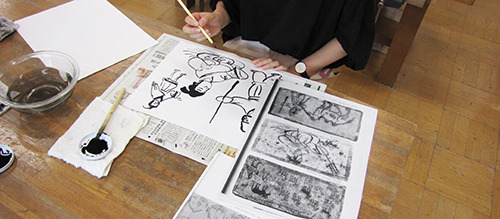

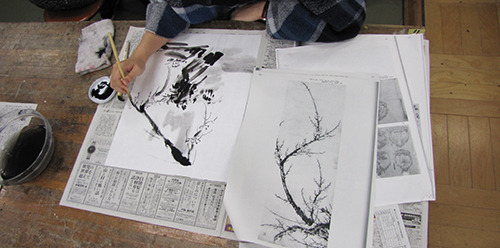

以下は 、「水墨画1」の作品制作と鑑賞、ミニレポート記述風景です。

以下に、第6回授業のミニレポートに記述された一部を抜粋して紹介します。類似はまとめ、記述の一部を担当教員が改変しました。(なるべく多くの異なる履修学生の考え・感性を掲載し、この科目を履修している全学生の今後の研究資料となるよう、今後もSNSを利用してミニレポートの情報共有をいたします)

「ミニレポート:課題1」 <水墨画の模写を体験した感想は>

「描き直すのは習字と同じで形や勢いを損ね一発勝負だ」、「濃淡だけの山はどこから描き始めるのか考えてしまった」、「模写は筆の動かし方を真似ることになりうまくいかなかった」、「濃い部分の端はすっきりしているのに、どうして下のグラデーションはぼやけていくのか、技法を勉強したくなった」、「雪舟たちはとてつもない技術を身につけていたと知った」、「濃淡を調節する工夫ができる箇所が多くあり、楽しめた」、「作者は猿の毛を理解していたので立体的な猿に表現できている」、「思っていた20倍楽しかったし難しかった。力強さや表情を巧みに一本の線とグレートーンで表現する水墨画家に敬意を払う」、「一度筆を置いたらやり直すことができず、やりきるしかない」、「濃淡の「淡」の調整があまりにも難しかった」、「色が無いことで細部にまで集中する力が発揮される。とても集中できた」、「どう真似すれば良いのか解明するのに時間がかかった。水を多めにしてにじませるのが面白くて、時間がたって乾くとまた違う表現になる」、「鉛筆デッサンは慣れていたが全く違う難しさがある」、「鳥の嘴は先まで気を抜かない、羽はやわらかそうなど、作者がどう描きたかったかが伝わってくる」、「一筆一筆にとてつもない緊張感が走った。躊躇すると味わいの無い描写になり、そこが難しくもおもしろい点だ」、「一筆めからにじんでしまい難しい。後半慣れてきたが水を多く含ませる描き方は難しい」、「墨も水も筆先もいうことを聞いてくれない。こんなにも難しいのかと心が折れかけた。水墨画家はすごい」、「どのような動きと速さと水量で描いたのかに集中する必要がある」、「書道を経験し筆使いは分かっていたが、薄めた墨は初めてで、にじみ、濃さが加減できず大変だった。墨だけで全てを表現する水墨画は興味深い」、「勢いで描かないと線が太くなり、集中が必要だ」、「すごく難しく虚無感におそわれた。方法はわかるが実際に描くと全然違うものになる」、「筆使いと水分量の調整に神経をつかい本当に疲れる」、「構図を自分で考えることは楽しいが途中で飽きた」、「何から何まで初体験だと実感した」、「手本はコピーなので、本物の本来の濃淡を見てみたい気持ちになった」、「模写する体験は新鮮で、手本をより細かく観察できた」

「ミニレポート:課題2」 <「余白」について感じたこと、考えたことは>

「濃淡と共に空間や空気の温度まで表している」、「ただ埋めれば良いというわけではないので心地良い余白になるかが大変だった」、「余白にも何かあることを感じさせる水墨画が良い水墨画だと思った」、「自分の模写は余白に距離や空気を表現しようとするが、手本の作品にはバランス構成がある」、「余白は生まれるものではなく、生みだすものとして構成することが必要で、それができなかった」、「水墨画は白と黒しか色がないため余白が大切になると感じた」、「密集と余白の白・動と余白の対比の2つは静止と動画の対比にもなる」、「手本の観察で美しい余白が分かりかけてきた。絵に必要なのは余白を埋めることではない」、「余白の多い少ないではなく絵によって余白がどうあるべきかを考える必要がある」、「線一本と余白を利用すれば山がはるか遠くに感じる。この感覚は西洋絵画には無い水墨画独自の特徴だ」、「墨色の違いや線の力強さで余白が活きるかどうか決まる。描けば描くほどいらないものを足してごまかしているような気分になった」、「下描きがないため、紙をあらかじめ空間で捉え確かなビジョンが見えていなければ空白に空間を生むことはできない」、「余白で静寂さやもの寂しさ、力強さなどが強調される」、「模写した1枚目と2枚目には明らかな違いがあったが、余白の感じかたに違いがある理由までわからなかった」、「題材を3つ詰めると、もとの余白と異なり違和感が生まれた」、「余白を使いこなすことができれば素晴らしいものになるだろう」、「余白で絵が雄大に見え、時間がゆったりと流れ、空間がどこまでも続いているように見えた」、「余白はモチーフを墨で描くことでできると思っていたが、余白を描くことで空気感を出すためにモチーフを配置する。余白を描くためにモチーフがあると考えた」、「霧にかすんでいく風景は、奥のほうがほんとうに見えない真っ白な世界が広がっているように感じた」、「墨と余白の白の境界をぼかすのかくっきり分けるのかで全く印象が変わった」、「(空気の多く通る空間)=(余白)、として構成していた」、「薄い墨をムラなく塗るのが一番高度な技だと思う」、「手本が8分割法の三角構図で完成形のものが多く、他の要素を入れると圧迫感が生まれ幼児の落書きになった」、「余白の美というが余白によって画面の面白さやシュールさがでる」、「自分の絵に自信が無いと余白は絵を目立たせるので恥ずかしかった」、「余白を意識しすぎて端に端に題材を追いやらないように加減を意識する必要があり手こずった」、「3つの手本を1枚の紙にまとめる際、どうすれば見やすくなるか考えるのが大変」、「余白で、静かだが緊張感のある不思議な空間が生まれる」、「余白を設けるとその先にある空間を鑑賞者に自由に想像させることができる」、「良いと思う余白と、何も思わない余白、何が違うのだろう?」

「ミニレポート:課題3」

<筆の動き、濃淡の作りかたなどを「真似て」感じたこと、考えたことは>

「筆は普段使わない道具なので手探りだった」、「よくもあんな筆運びができるなと驚いた」、「水墨画は失敗が許されない一発勝負だ」、「墨汁の動きは、水と筆の動きに支配され、筆の動きはある程度真似ることができるが、水の動きを理解することは難しい。作者にも意図できない偶然性があるだろう」、「水墨画の技術を持った人間しか真似できないのではないか」、「濃淡も筆運びも無限のパターンと組み合わせがあることを真似ることで学んだ」、「モノクロだから単純だと決して考えてはいけない」、「筆をはらう向きを統一することで動きある絵がつくれる」、「ゆるやかに一発で線を描く作者や、じんわりと濃淡が広がるように描く作者もいて、水墨画は作者が描く息づかいまでも伝わってくる。その時の作者がどのようだったかが知れる感じがおもしろい」、「完璧には真似できない。作者も偶然できた表現を生かして描いているため、その偶然を計算して真似ることは難しい」、「のびのびとした線は自分の腕と墨と紙の特性などを熟知したうえでできる」、「世界的に有名な美術館では模写を許可していると聞いた。模写をすることで細部から全体までを把握でき模写の意義がわかった」、「自分が思っている以上に自分の力は強く筆はやわらかいのだと感じた」、「薄くしたいときは薄すぎて、濃くしたいときは濃すぎて絶妙な調整が非常に難しい。筆と墨でここまで表現できるのかと驚嘆した」、「理屈は理解しても実際に真似てもできないことが多い」、「模写のために手本を観察すると、笹の先の鋭さや人の衣のやわらかさが筆の動きやかすれ具合で伝わってくる」、「水墨画は無駄が無い。対象を線に置き換え、いらないものを省いた感じだが、そのぶん1本1本の線が重要だ」、「山の表面はつるつるでは無いはずなのになめらかに描かれているのはなぜだろう」、「撥墨や筋目描きなどの用法は分かっていても実際はさっぱりだった。若冲は筋目描きをよく用いすごいと思っていたが、筋目描きにならないように描くことのほうが大変だった。塗り重ねると紙がボロボロになる。スフマートの表現も難しかった」、「考えて描いても思い通りにならない。考えないで描いても暴れる。どれだけ時間を置いて重ねるかでも表情を変える。ツールは少ないが複雑、繊細な画法だ」、「薄いほうから濃い順で描いたが、2枚目で逆にしてみると綺麗に濃淡ができた。筆を立ててみたほうが、動きのある線が描ける気がする」、「岩の描き方は薄い墨から濃い墨の順に描いて立体感を出したのではないか」、「下から上への筆の入り抜きする線のストロークがめちゃくちゃ難しい。手本の人は、もしかしたらいろんな方向から描いたの?と疑うレベル」、「どちらから筆を入れて描いたのか、濃淡をつける順番、どこから筆を置くのかが難しい」、「筆をすべらせるように描きたかったが想像以上に難しかった」、「自分が思ったものを描くより真似て描く方が難しい。作者の癖など自分に無いものは表現しづらい」、「「ここはこうすれば良い」ではなく「こうすれば多分こうなるだろう」という憶測で筆を動かした。試行錯誤の後に少しでもうまくいった時はやはり喜びもある」、「筆の順番を逆算して考えないといけないので、たとえ作者本人でも同じように描くのは難しいのでは」、「間違えないで線を引くことは繊細な技術が必要で、日本の工芸品などにも似たことが言えるのではないか」、「真似ることが「こうであると思う」というところからやるしかなかった。作者の手の感覚は、身につけたものと脳内の描くものが一致することで生まれる」、「このタッチで躍動感を表現しようとしたのかな?と遥か昔の作者の想いにアプローチするのは楽しかった」

[受講生]

2~4年生対象

※平成29年度以前入学生対象

[必修科目となるコース]

芸術文化キュレーションコース(文化マネジメントコース)

※他のコースは選択科目

[担当]

三船 温尚(芸術文化学部 教授)