2018.12.05

【名物授業】授業科目「鑑賞のための造形演習」/「水墨画2」(第7回)の授業を紹介します。

授業科目「鑑賞のための造形演習」

「水墨画2」(第7回)

平成30年度後期「鑑賞のための造形演習」(平成29年度以前入学生対象科目:芸術文化キュレーションコースの学生は必修)の「水墨画2」(第7回)の授業を紹介します。

「鑑賞のための造形演習」は、全員が制作した作品を鑑賞し、分析した内容を文章で毎回ミニレポートにまとめる授業です。この授業では学生全員が「制作・鑑賞・評価」を体験します。この授業の作品は鑑賞・分析・評価のための実験試料になります。第7回授業では、手本から独自表現への展開を試みる水墨画を制作し全員の作品を鑑賞しました。制作と鑑賞を体験し、それ以降の水墨画への鑑賞眼が高まっていきます。

<第7回授業>の制作課題

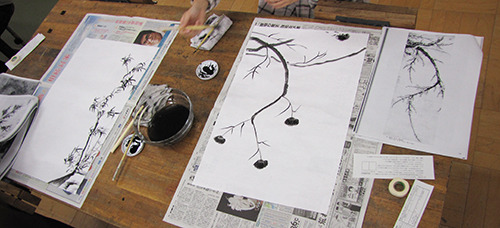

「水墨画2:制作課題」2枚の和紙を長辺の端で貼り合わせて使用する。お手本の模写部分に、模写ではない自分のオリジナルの描写を自由につなげて(描き加えて)、1枚の水墨画を完成させる。手本の何をどれだけ模写するかは自由。手本とオリジナルの比率は自由。制作後に鑑賞する。この授業のテーマは、『古典模写から独自の描写へ展開する』

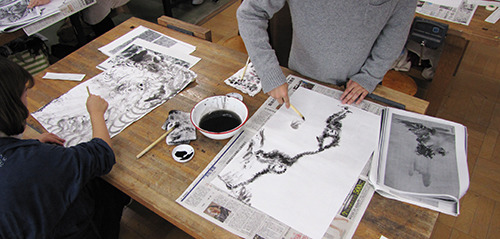

以下は 、「水墨画2」の作品制作風景です。

以下に、第7回授業のミニレポートに記述された一部を抜粋して紹介します。類似はまとめ、記述の一部を担当教員が改変しました。(なるべく多くの異なる履修学生の考え・感性を掲載し、この科目を履修している全学生の今後の研究資料となるよう、今後もSNSを利用してミニレポートの情報共有をいたします)

「ミニレポート:課題1」

<模写から独自の水墨画へ展開した全作品を鑑賞して感じたことは?>

「美術史や展覧会で何度も見たジャンルであり、様々な表現をみてきた。模写で再現することで表現の難しさを感じた」、「水墨画を生かすか壊すかに大きく分かれると感じた」、「ストーリー性のあるもの、だまし絵のような展開など人によって解釈が異なり観て楽しめた」、「現代に結び付けた作品が多く、まるでデザインのような作品がありおもしろい」、「顔を風景に展開したものや、現代的なモチーフを描き加えた水墨画はおもしろかった」、「派手なモチーフ、現代的なモチーフは目立っていておもしろい」、「模写部分がはっきりしつつも元の絵と全く異なる印象の作品は目を引く」、「1つの完成した作品に加えると作品の一部ではなく異物となりやすい」、「斬新な発想の作品があり興味深かった。ゲーム画面や遠足など現代的なモチーフの作品はおもしろい」、「今回はオリジナリティが加わったことでユニークでみやすく、おもしろい作品が増えたのを強く実感した」、「現実にはありえない、これまでのイメージを覆す表現の作品が票を集めた」、「ネイルを模した作品がモダンで素敵だった」、「1つだけ現代風の水墨画があってかわいかった。暗くて怖い水墨画のイメージが少し取れた」、「ただ描くのではなく、水墨画の淡い感じがでている作品は美しかった」、「筆使いにも、前回よりも個性が出てきて、勢いある作品、繊細なタッチの作品など多様だった」、「模写対象がすでに完成された美しい姿なので、大きさを変えたり、別の何かに見立てることが、限界のように感じた。おもしろくても美しくなりにくい」、「筆運びはうまいのにオリジナルと模写の差が分からないものは票が入らない。兼ね合いが大事」、「墨で描くからといって和風な必要はないと思った」、「模写と独自の水墨画との区別が一見してわかるものは現代のモチーフを加えていた」、「女子高生や現代のゲーム・娯楽などが付けくわえられ、手本の時代背景にとらわれない発想がおもしろい」、「手本の世界に自分のオリジナルを隠してあり、見つける楽しさと、自分では思いつかない付け足しに驚いた」、「水墨画の力なのかうまくない絵でも味のある絵のように仕上がるので不思議に感じた」、「前回の模写を通して水墨画がうまくなっていると感じた」、「バラエティに富んだ作品が多く楽しく観られた」、「模写は真似る行為だが、作者の個性が前回よりも強く感じられた」、「全体的に線がはっきり描かれた作品が好まれたように感じる」

「ミニレポート:課題2」

<模写から離れた自身の水墨画表現で目指したこと、感じたことは?>

「水墨画の筆らしい表現、筆らしい線を絵に生かすことを試みた」、「描いているうちに対象の気持ちが見えた気がした。表情が内面を映しているのかと感じた」、「今回のお手本は人物の顔の向きが揃っていると気づき、一方向に進むように人物を並べた」、「筆の使い方でどこまで表情を広げられるか、紙面上で遊ぶのが楽しかった」、「山や村を余白に溶け込ませることが難しいと感じた」、「昔の人は絶対にやらない表現を目指して制作した」、「動物は平面的なのにどうして風景は遠近があるのだろう」、「なぜそれを組み合わせたんだと思われることを目指した」、「模写のほうが好きだった。自分でデザインして描くのは難しかった」、「水墨画は硬いイメージがあるので、緩くデザインぽく表現することを目指した」、「とにかく自分の思うままに筆を動かすことを目指した」、「余白の美しさを損なわず描きたかったが、描けば描くほど、要らないものを足している気持ちになった」、「色のにじみがきれいだったので、それを生かす表現を目指した」、「タッチや校正を真似しつつ見本に描かれているもの自体にとらわれずに表現することを目指した。今までの制作の中で最も楽しいと感じた」、「模写は似せることが必要だったが、自分自身の水墨画表現では自由なため、大胆な筆使いや描き方を思い切りできた」、「墨だからこそできるスピード感のある描写を目指した」、「私たちは色彩による情報に頼りすぎだと感じた。白と黒のみで表す季節感は難しく季節のものを描くだけでは風の冷たさなどの感覚は味わえない」、「墨の様々なタッチや表現を多く取り入れた実験的な制作をした。にじんだ状態でわざと描き込んでみたりするなかで、最初は考えていなかったモチーフが生まれたりして、水墨画の楽しさを感じた」

「ミニレポート:課題3」

<水墨画における「伝統技法」と「自己表現」について考えを述べよ>

「奇抜なモチーフは少なく、自己表現という感じは弱い。水墨画家たちが目指す方向がかなり統一されているように思う」、「伝統技法は自己表現に適すのかもしれない。繊細な心や意識を自然に映し出すことができるように思う」、「水墨画の歴史的表現を重視しながら、西洋絵画の写実性にちかい陰影表現を目指した」、「水墨画は迫力のある風景画や動物画ができるいっぽうで気の抜けた人々が描かれることもあっておもしろい」、「歴史の中で研磨されてきた技術を取り込みながらいかに自己表現に落とし込むのか、模倣からの脱却は簡単ではない」、「自己表現は筆のスピード感、余白の大きさ、濃淡を最大限に生かして描くことだと思う」、「伝統技法を取り入れるか入れないかによって、同じ画面構成でも違う世界観になる」、「絵は自己表現の手段だ。自己表現は方式を網羅することではなく、自己表現に適した方式を身につけることだ。水墨画でしか表現できない濃淡やにじみがある。これを手段の一つとして捉えていけばいい」、「古い画材と新しい表現が組み合わさるとそれだけでおもしろく感じる」、「枯れ山水のような水墨画がイメージだったが、今日の授業で現代的な水墨作品も素敵だと思った」、「水墨画において伝統技法は1つの手段にしかすぎず、自己表現とは一致しない」、「一本の線でも意識の込め方で簡単に変わってしまうと感じた。技法と内面はリンクしていると感じた」、「筆の持ち方や描くスピード、順番のそれぞれが異なり、作者固有の自己表現方法となっている」、「一筆で美しい曲線を描くことが伝統技法なのだと思った。小さいころから筆を握り、墨で文字を書く文化がなければ、とてもできない芸だ。自己表現は美しいその線をどのようにして、さらに美しく見せようとしているのかその点にある」、「水墨画のルールに基づいて、自分らしい表現をするには古い作品をよく知ったうえで、今の自分にしか描けないもの、モチーフを描く。先人とはどう違うのかを明確にすると自分の表現ができる」、「模写を通じて身に付く伝統技法で独自の作品をつくるのが理想だが、こだわりすぎて捕らわれてしまうと自己表現ができなくなる。そういった考えは筆運びができない素人の逃げの言葉であるような気もする。玄人にぜひ話を聞きたいと思う」、「技術を習得する中で自分の表現やアレンジを見いだして挑戦することで発展する」、「単に美しいものを目指すのではなく、技法による自己表現を伸ばすことで荒々しくにも清らかにもなる」、「対象への崇拝や気持ちを込めるための技法だ。だから水墨画を自分のために描くのはなかなかできない。自己表現には制約が多い」、「当時の技術は当時のものをうまく表現するのに適したものだと思う。だから現代のものをそのまま表現するのは難しい」、「型を破るのはその型を習得して使いこなせるようになってから、型を破る作品が制作できる」、「伝統技術を知ることは当時の最先端を知ることでもあり学ぶことが多くある」、「水墨画の伝統技法は東洋人なら誰にでも想像がつく。今回の制作を通して、表現の仕方によっては現代的にアレンジすることも可能な素材であると感じた。墨を用いた革新的な作品に触れてみたいと感じた」

[受講生]

2~4年生対象

※平成29年度以前入学生対象

[必修科目となるコース]

芸術文化キュレーションコース(文化マネジメントコース)

※他のコースは選択科目

[担当]

三船 温尚(芸術文化学部 教授)