2018.01.23

【学生の日々】GEIBUN9修了制作紹介!大学院芸術文化学研究科 小泉 巧

「紙を用いた漆造形の研究製作」

今回紹介するのは大学院 芸術文化学研究科 小泉 巧 さん。

テーマは「紙を用いた漆造形の研究製作」です。

Q.卒業制作の内容を教えてください。

A. 紙と漆で様々なことができるのではないかと考えました。紙は折るだけではなく、くしゃくしゃにしたり、紐を巻きつけたりと様々な使い方をして、紙と漆による造形の可能性を試しています。

Q.学部の卒業制作の時もそのような研究内容ですか?

A.そうですね。3年生で、紙を素地に漆の皿を制作したことがきっかけで、紙と漆の組み合わせに興味を持ちました。それで4年生の卒業制作・研究では紙と漆を用いて作品を作りました。大学院に入ってからもその研究を続けてやっています。

Q.一番大変なことは何ですか?

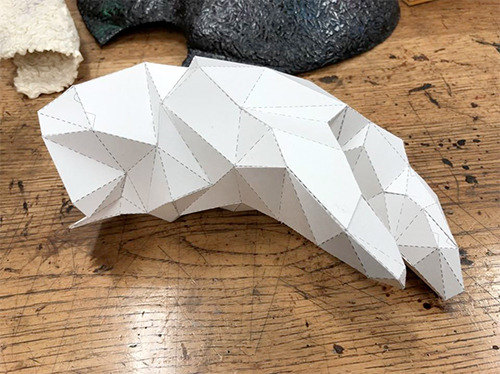

A.作品がかなり大きくなりそうな今回の制作では、それをどのように成立させるかを考える事が大変です。ペーパークラフトのように立体をどのように作っていくか考えています。作業工程は、まず完成形をライノセラスという3Dのソフトで組み立て、その展開図を作ります。そしてそれを印刷し、紙パーツを切りとり、組み立てていきます。

Q. 進歩状況はどうですか?

A.現在はペーパークラフトの要領で組み立てた立体に、漆で加飾を始めるところです。どんな仕上がりになるか自分でも楽しみです。

Q.漆を塗る期間はどれくらいですか?

A.漆を塗る作業は、下地をするなど何十回も工程があることもあります。しかし、今回はそのような作業はしないと思うので、半月あれば塗り終わるかなと予想しています。

Q. 普段の1日の生活はどういった感じですか?

A.9時頃学校に来て、22時まで作業をしてから帰って寝るという感じです。最近は学校に缶詰状態です。たまに論文のため、職人さんの所へ取材に行くことはあります。

Q.一番注目をして欲しい点はどこですか?

A.4年生の時の卒業制作と大筋は一緒ですが、今回は紙の様々な使い方や面白い表現を探す中で、神主さんが身につけている烏帽子(えぼし)を作る技法が紙と漆で出来ているという事を新たに知りました。そして、たまたま烏帽子の職人さんが富山県に1人だけいる事が分かりました。その職人さんの技法は、和紙を水で濡らし、キリで突つきながらシワを寄せていき、そのシワを寄せた紙で烏帽子の形を作るというものでした。その技法が面白く新鮮で、今回の制作ではその技法を重点的に使っていきます。多くの人は烏帽子の表面をあまり見たことがないと思いますが、面白いのでそれを是非見て欲しいです。

ありがとうございました。

[取材・写真・文・編集]

卒展キュレーター委員会 (2017年11月30日)