2018.12.13

【名物授業】授業科目「鑑賞のための造形演習」/「水墨画3」(第8回)の授業を紹介します。

授業科目「鑑賞のための造形演習」

「水墨画3」(第8回)

平成30年度後期「鑑賞のための造形演習」(平成29年度以前入学生対象科目:芸術文化キュレーションコースの学生は必修)の「水墨画3」(第8回)の授業を紹介します。

「鑑賞のための造形演習」は、全員が制作した作品を鑑賞し、分析した内容を文章で毎回ミニレポートにまとめる授業です。この授業では学生全員が「制作・鑑賞・評価」を体験します。この授業の作品は鑑賞・分析・評価のための実験試料になります。第8回授業では、手本なしで水墨画の「絵巻物」を制作し全員の作品を鑑賞しました。制作と鑑賞を体験し、それ以降の水墨画への鑑賞眼が高まっていきます。

<第8回授業>の制作課題

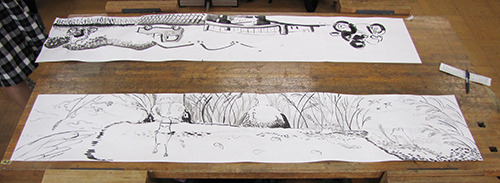

「水墨画3:制作課題」4枚の和紙を短辺の端で、白テープで貼り合わせ、できた横長の和紙を横位置で使用する。この横長の和紙に水墨画で「絵巻物」を描く。物語は右端から始まり左端で終わるように描く。巻物を開きながら、巻き取りながら鑑賞することを想定して物語が連続して展開するように描く。絵の中に文字を書き込んでも良いが、文字は縦書きとする。

制作課題は『2018年にあなたが描く絵巻物』です。絵巻物のモチーフを自由に選んで物語を創作し、水墨画で描いてください。表現方法などは自由です。今回は手本を配布しません。

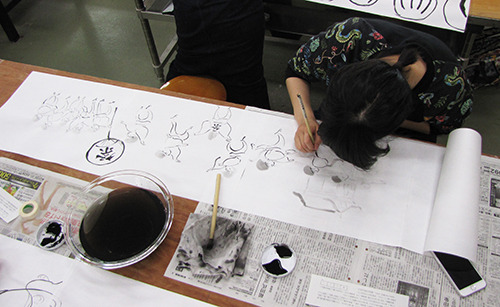

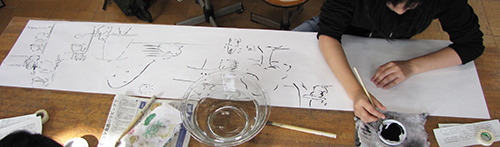

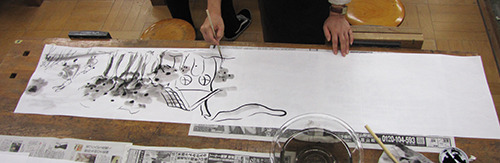

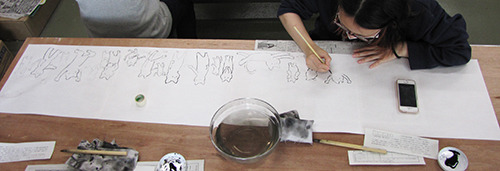

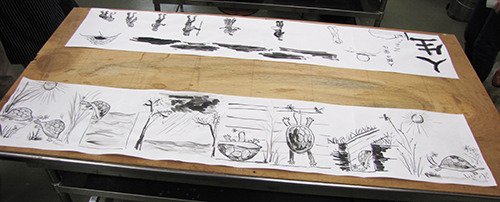

以下は 、「水墨画3」の作品制作風景と一部の作品です。

以下に、第8回授業のミニレポートに記述された一部を抜粋して紹介します。類似はまとめ、記述の一部を担当教員が改変しました。(なるべく多くの異なる履修学生の考え・感性を掲載し、この科目を履修している全学生の今後の研究資料となるよう、今後もSNSを利用してミニレポートの情報共有をいたします)

「ミニレポート:課題1」

<手本なしで水墨画を描いた感想は?>

「手本なしで何を描こうか見当がつかなかったが、自分の好きなものを描き自分の気持ちが表現できた」、「他人の評価を気にせずということだったので、くだらないものでも良いんだと思って好きなものを描いたら楽しかった」、「描いているうちにもっと植物や小物が画面に欲しくなり、最終的に構想とは違ったのでおもしろく感じた」、「描きたいものを気負わず自由に描けた」、「手本がないと不安になったが、見て描くのが苦手なので、楽しく自由に描けた」、「自分の好きなように描けたのは良いことだが、墨で描く必要性を感じない絵になった」、「単純な風景画というわけにもいかないので、着想を得るのに苦労した」、「何を描けばいいのか分からず、モチーフを考えるのに苦労した」、「自由に発想して制作できたことは難しかったが、楽しむことができた」、「ヒントが無く、ええいままよと筆を走らせてしまったことが多々あった」、「普段の授業では条件や手本に沿ったものを描くが、今回は条件がなかったことで、考えることと思い切りやることの重要性がわかった。高校までの授業のような答えのある「良い」作品は、社会では必ずしも良いとは評価されない。考え思いきりやるという自由になったとき、必要な力があるのだと思った」、「手本がないと難しいが、前回、前々回の経験が活き、自分なりの良い表現ができた」、「手癖が出ていて、模写ほど筆運びに悩まなかった」、「手本がないと自分の想像を手探りで形にしていく。しかし、それが個性を存分に発揮するかたちになった」、「物語に集中して筆の良さを活かしきれなかったのが課題だ」、「手本があると筆のスピードが遅くなり線のおもしろさや勢いが失われがちだが、今回は好きなように描けたので“水墨画”の画法のおもしろさをじっくり味わうことができた」、「異時同図法などを用いて絵巻物っぽくしようと思ったが4コマ漫画のようになってしまった」、「前回までの手本を思い出してみたがうまくいく自信がなかったのであまり考えずに描いてみた。意外と味のある作品ができた」、「手本がないなかで物語をつくり描くというのは私には疲れることだった」、「好きなように構成したりモチーフを選んだので楽しく描けた」、「綴じられた本をみる機会が多く、絵巻物は難しかった」、「白と黒であるはずなのに、描いているとこれは黄色、これは赤色と自由な色の発想がでてきたのは前回までの模写との違いのような気がする」、「手本がないと作品をつくるというよりはお絵かきをしようという感覚になった。自由に描けて楽しい時間を過ごすことができた」、「絵が得ではないのでとまどった。描き始めると前回のように正解があるわけではないので、変な線や形になっても楽しく気にせずに描けた」、「絵は得意ではないので何を描けばいいのか分からず筆が進まなかったが、好きなものを描こうと決めると楽しく描くことができた」、「筆の使い方がいまいち分からず、探り探り描いていたので難しかったが楽しかった。濃淡の調整が難しいので思っていた絵にはならなかったが、描きたいものが描けたので満足している」

「ミニレポート:課題2」

<他の人の絵巻物を鑑賞して考えたこと、感じたことは?>

「限られた時間でよく思いつくなあという驚きがあり、どれも個性的だった」、「描いている人の心の表現や抽象的なものも筆のタッチなどで楽しめた」、「4枚を1つのものとしてとらえ、絵をつなげているものがおもしろかった」、「他の人は線が簡潔ですっきりしていて見習いたい」、「絵本のような作品よりも場面が連続している巻物のような作品が好きだと気づいた」、「墨の濃淡をうまく使う人が多く、白黒の絵なのに温度感が伝わってきた」、「筆の運び方や濃淡はしっかりとしており、前回までの授業を活かしていた」、「左からの横書き文字を使わないようにしたという人もいて細かなところまで考えていると思った」、「ストーリーが前回から付けくわえられたことで、オリジナル性と目新しさが増しておもしろいと感じた」、「個性を出して評価を気にしない絵のほうが好きな気がする。そのような考えも絵から伝わってきて、不思議な気持ちになった」、「作風は多種多様だが、皆が水墨画の表現をモノにしていることにとても感心した」、「その人の持つ世界観がこれまでより強く伝わってきた」、「モチーフが少なく統一性があるほうが筆の躍動感がでるなと感じた」、「とてもおもしろく声を出して笑った。他の人が考えた物語を読むというのはおもしろい。手本がなく自由度が高いのでまったく違う物語ばかりで楽しめた」、「墨の濃淡をうまく使っている作品があり、上達が早くてすごいと思った」、「“プロ!?”て感じの作品があった。そういう作品は例外なく筆づかいが上手い。おむすびが転がっていく作品がすきだったが、登場人物やストーリーを立てながら風景がきちんと描かれていて素晴らしいと思った」、「同じ時間で同じ画材で描いたとは思えないくらい迫力のあるものやストーリー性に富んだ作品が多く、感心した」、「描いているものが健康的だと思った」、「かえるの話を描いた作品を描いている人が、水面や生活環境は一緒なのに主人公(かえる)が動いている様を描いていて、こんな表現方法もあるのかと感心した」、「ゆるい絵柄の人が多く、それでいてその人にしか描けない線のような気もして、観て飽きない作品ばかりでした」、「間の取り方、遠近感、ストーリーができているものも多くてすごいなあと思った」、「どの作品もおもしろかった。ストーリーに個性があふれており、おかしなストーリーの作品もあったが、筆で描いてあることによって、より趣深く感じられた」、「割と文字を使っているんだなあと感じた。どこか自分の中で文字を入れるのはタブーなんじゃないかな?という思いがあったからだ」

「ミニレポート:課題3」

<3回の水墨画の制作と鑑賞から学んだこと、気づいたことは?>

「水墨画でも色紙でも、表現したいものがあれば変わらず表現できる」、「絵が得意ではないが、実際にやってみることで難しさや奥深さがわかった」、「先人の表現を真似ることで自分の表現を広げること、多くのパターンを知ることで発想の幅を広げられることを体験できた」、「水墨画では空間を意識することが多かった」、「一度失敗するとやり直しがきかず、ごまかそうとするとより悪い方向へ進む苦しさがあった」、「自由に線を太くしたり細くしたり、かすれさせたりできた時はとてもうれしかった」、「水墨画は余白の取り方次第で、ダイナミックな表現ができることを知った」、「薄めて描くことで空気の感じをも描けることがすごい」、「勢いよくしかし冷静に、矛盾に思えることが実際に起きている(起こしている)と制作して感じた。一発描きであるが故の描き損じの不安が大きかった初期は思いきることができず、損じはしないが中途半端などということがあった。思いきることができるようになってくると、損じることの不安を考えずに筆を運べるようになった」、「他人の真似からも学ぶことが多いが、自分の頭で発展させる力を学ぶことも大事だと考えた。その力は他人の作品を鑑賞し、比較することでも成長させることができ、また過程を楽しむことができるので一石二鳥だ」、「ツールにはツールそれぞれの特性や良さがあり、それを引き出すことが作品の魅力を倍増させる鍵になる」、「昔の絵を模写で学び新たな発想がたくさ浮かんでいるのがおもしろい」、「水墨画は古いものだというイメージを一般の人は持つだろう。実際に自分もそうだった。しかし、今回の絵巻物を体験してオリジナル作品を制作してみると、現在の絵にも活かすことのできる表現が詰め込まれていることに気づいた。これからはどんな技法でも先入観に囚われず挑戦していくことが必要だ」、「模写は楽しい。制作の過程をなぞることで意図に気づく。小さい頃は絵本を模写したが、無意識に出るその人自身のいまのタッチは、そういった模写によって得た技術の組み合わせなのかもしれない」、「水墨画は白と黒なので厳かで洗練されたイメージがあったが制作と鑑賞で全く違う印象をもった。“線の淡さ”が水墨画では重要な手法の一つになることも新鮮だった」、「文字を書くよりも難しい。しかし墨での表現は素朴ながら深いものが多くて気にいった」、「水墨画の“水”の意味も何となく理解した。水と墨と筆で描くことは簡単そうだが実際は難しい。失敗したらやり直せないという恐怖が常につきまとう」、「筆で書いた文字は味がでて、絵と合わさるととてもおもしろい」、「水墨画の魅力は瞬間の心情が作品に現れやすい。手本で基礎を学び、自己の作品に活かすというプロセスが大切だと学んだ」、「日本で生まれて育ったけれども、西洋の技法や構成のほうにより親しんでいるということがわかった」、「前の2回で巨匠の作品を真似て描いてみたことは、今回の3回目を描くうえで良い下積みになった」、「回を重ねると筆の迷いがなくなり味のある濃淡ができた。難しかったが楽しかった」、「現代のモチーフで描くとシュールになるところがおもしろい」、「今後、水墨画の鑑賞をするとき、今までよりも注意深く鑑賞できると思うし、絵巻物の物語性についてももっと知りたいと思う」、「水墨画のプロからみると圧倒的な差があるように見えると思うが、自分のような素人から見ると、皆の作品は良い雰囲気を出していて、自分の目には上手に映った。最初は思い通りにいかなかったが、回を重ねて徐々にコツをつかんでいけた気がした」、「同じモチーフでもどう描くかで読み手の印象が変わることに気づいた。描きたいものの特徴を押さえ描くことで、モチーフがよりわかりやすいものになる」、「自然に出てきたその線は見ていてとても心地が良い。またやってみたい」、「一発描きで、ペンではなく筆なので、なれない道具に不得意な描き方だと抵抗感があった」、「余白が多い、線の先が曖昧、生き物の顔がシンプルなど手本を見て感じた。だから、少ないタッチや色の濃さで自分をどう表現していくかという技法は大変奥深いと思った」、「3回の水墨画で描き方の様々な種類がわかり奥深い。今後、水墨画を鑑賞するとき、なぜ作者は対象をこのように描いたのか、どのように捉えていたのか、じっくり考えたい」、「この授業はキュレーションの学生が多く、絵やデッサンの勉強をしてこなかった人がいるはずだが、この水墨画は鑑賞したときにその違いが分からず不思議に思った。デッサンを勉強しても水墨画を本格的に習っていないからでもあるが、それ以上に内容ばかりに目がいく授業だった」、「水墨画は普段描くものと同じものを描いても全く別物のような味が出る。思わず笑ってしまう作品が多く、鑑賞するのもとてもおもしろかった」、「墨は水によって多くの色数をつくることができ、水の扱い方で表現の幅が広がる。描いた人によって作品が青っぽかったり、赤っぽかったりしていると思った。水の量や筆の扱いでこの差がでていると思う」、「水墨画をとても難しく感じている自分がいたが、そんなに難しいことではなく、どの描き方でもしっかりと水墨画として成り立つことがわかり、おもしろかった。自分で描いてみて、雪舟などの過去の画家のすばらしさに気づくことができた」、「近くにいる人は濃く、遠くにいる人は薄く描いたので、うまく遠近感がでて良くなった。あとは、やはり余白の使い方も大事だなと思った。1枚の紙に1つだけ描いている作品は逆に目立っていた」、「線へのこだわりがすごく必要になっていると感じた。お手本も、他の人の作品も、美しいと思った作品は、どれも一筆でスーッときれいな線で描かれていた。にじみや乾いた筆での表現もおもしろい要素の一つだと思うが、線によるにじみでる美しさは、他の表現よりも頭一つ抜けている気がする」

[受講生]

2~4年生対象

※平成29年度以前入学生対象

[必修科目となるコース]

芸術文化キュレーションコース(文化マネジメントコース)

※他のコースは選択科目

[担当]

三船 温尚(芸術文化学部 教授)