2019.01.30

【名物授業】授業科目「鑑賞のための造形演習」/「木彫レリーフ」(第11・12・13回)の授業を紹介します。

授業科目「鑑賞のための造形演習」

「木彫レリーフ」(第11・12・13回)

平成30年度後期「鑑賞のための造形演習」(平成29年度以前入学生対象科目:芸術文化キュレーションコースの学生は必修)の「木彫レリーフ」(第11・12・13回)の授業を紹介します。

「鑑賞のための造形演習」は、全員が制作した作品を鑑賞し、分析した内容を文章で毎回ミニレポートにまとめる授業です。この授業では学生全員が「制作・鑑賞・評価」を体験します。この授業の作品は鑑賞・分析・評価のための実験試料になります。第11・12・13回の授業では、「心地良い微風」を表現する木彫レリーフ制作と白鳳時代のレリーフ作品の鑑賞を体験しました。これ以降のレリーフ作品への鑑賞眼が高まっていきます。

<第11~13回授業>の制作課題

第11回~13回の計3回で、木板を彫って、『心地良い微風』を表現する。

(1)風は形の無いものなので、どういうモチーフを使って、心地良い微風を表現するのか考える。

(2)小さい板に試し彫りをして実験をした後に、紙に描いて全体を構想する。

(3)鑑賞した人に、心地良い微風が吹き始めるような作品を目指し、「強風」にならないようにする。

(4)板の上面だけでなく板の側面でも微風を表現する

レリーフには、周りを彫り下げて模様を浮きあがらせる「陽刻」と、平面から模様をくぼませて彫る「陰刻」がある。片方だけを使うのか、複合するのかなど、心地良い微風の表現方法を各自考える。

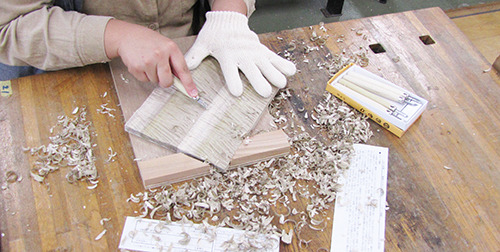

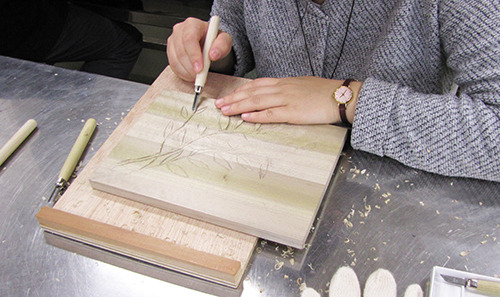

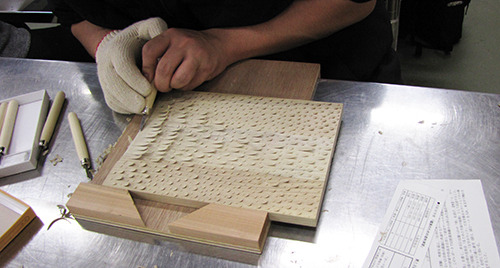

以下は 、「木彫レリーフ」の作品制作とミニレポート記述の風景です。

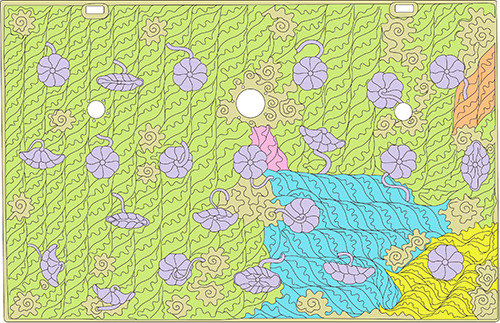

以下は、配布した法隆寺阿弥陀三尊像(伝橘夫人念持仏)の「蓮池」を線描し色分けした図です。この2つの図は、次の論文に掲載したものです。

三宮千佳 三船温尚2018「法隆寺所蔵阿弥陀三尊像(伝橘夫人念持仏)の造形表現と鋳造技法および切削研磨」アジア鋳造技術史学会『FUSUS』10号、pp.65-80

以下に、第11~13回授業の2つのミニレポート課題に記述された全員の内容を紹介します。記述の一部を担当教員が改変しました。この科目を履修している全学生の今後の研究資料となるよう、SNSを利用してミニレポートの情報共有をいたします。

「ミニレポート:課題1」

<今回制作した全作品を鑑賞して、そのなかに「心地良い微風」があなたの心に吹いた作品はあったか?あれば、なぜ微風を感じたのか。なければ、なぜ感じなかったのか。>

「彫りが浅く、緩やかな曲線が多く表された作品に微風を感じた」、「情景が自分の中で再生され、CMのように自分の中で流れていた。微風は肌にわずかに感じる加減の風であった」、「揺れる花や窓からの情景など、具体的に表現したもののほうが微風を感じた」、「具体的なものではなく抽象的で同じ技法で緩やかにシンプルにデザインされたものに微風を感じた」、「小さな揺れが長く続いていくような彫りの絶妙な深さと太さ、物体の傾きに微風を感じた」、「微風を感じさせる数点の作品は、木材であることを忘れさせる作品であった。四角い木材が、快い風が吹く外景を切り取った窓のように思えた」、「ささくれを表現として使っていた作品はおもしろかった」、「海、太陽、草などをモチーフにした作品があったが、風の方向性があったかどうかが優劣の決め手となるように感じた」、「彫刻刀の使い方が上手で、荒さもなく、微風を表現できているものがあった。心地良さや優しさを感じることができた」、「多くに微風を感じるものがあった。カーテンが揺れる微風を表現した作品は、強風でも無風でもない、日々の何気ない1コマが表されており伝わりやすいと感じた」、「線がこま切れで緩やかにうねっているものが草原を風がやわらかく撫でているように見え微風を感じた」、「微風を感じる作品は1~2点だった。どうしても強風に思えるものが多く、そうでないものは風が吹いていないような平穏な作品であった」、「板の表面がめくれているような表現を用いた作品は、風が木の表面を撫でている様子が想像できた」、「モチーフが何かはわからなかったが、細やかで繊細の作品に微風を感じた」、「彫り跡が程良く残されて微風が表現されていた。硬い木材ではあるが心地良い微風が表現されていた」、「微風を感じた作品は吹かれている具体的なものを表現していて、吹いている様子がそのまま想像できた」、「木材という硬い材料でも細い線を何度も浅く同じ方向に重ねることによってやわらかな、心地良い微風をつくりだしていた」、「“心地良い”でみるとイマイチよくわからないという状況に陥る。“微風”を主に考えると何かわかるものがあり、それを想起すると“心地良い”という感情に似たものが込み上げてきた」、「草や木が少しずつ動くことで全体として微風を感じさせるものが良かった」、「微風を感じた作品が2点あったが、共通して板の長辺方向に大きな流れがあり、穏やかな曲線で構成されていた。板垂直方向に凹凸があり、高いところから低いところへ、低いところから高いところへという動きが心地良さを導いている」、「線が細く短いと板の中の空気の強さもそれほど強くないように思えた。シンプルなもので凹凸が浅いもののほうが静かな印象があった」、「花や植物が風に吹かれる様を表しているもので彫りが丁寧であるもののほうが微風を感じた」、「微風を感じた作品には、彫りの深さや大きさにある程度均一さがみられ、表面が小さく揺らぎながら変化しているように感じた」、「題材がタンポポのわたげで、ふわりと風で飛んでいく表現の作品に微風を感じた」、「微風を感じたいくつかの作品の共通点は、線が細かく刻まれ、その集合が形をつくっている作品だった。私にとって心地良い微風は、繊細で曖昧なものだ」、「細くやわらかで緩やかな曲線で表現された作品から微風を感じた」、「微風なので風を主張しすぎてはならず、心地良いのでリズムを感じる。良いと思う作品にはそういうもが多かった。線に力があると強風になりやすい」、「微風を感じた作品は、具体的な場面を表現したものが多く、自分が体験したことのあるものに近いからそう感じたと思う」、「風を表現するとき、どの方向から吹いているのかということが大切である。風の向き、動きがわかる作品に微風を感じた」、「抽象的な作品のほうが風を感じやすかった。“概念”を表現したもののほうがわかりやすかった。抽象表現のほうが画面内で流れをつくりやすいからだと感じた」、「微風を感じた作品は彫り方に特徴があった。細かい彫りで、深くない彫りは優しい印象を与え、肌を包み込むような微風である」、「細やかな線描写、点描写がなされている作品に微風を感じた。微風はふと気づくようなわずかで些細な風だ。そのため、細やかで静かな密描写の作品に惹かれた」、「細かいタッチで彫られている作品からは優しい雰囲気が感じられて、心地良い風の印象を受ける」、「全体から流れを感じ取ることができ、そこはかとなく揺らめいたであろう田畑を表現しており、頭に風景が浮かんだ。そのイメージが連鎖し微風へつながった」、「全体の空気が浮くような軽やかさがあり、ゆっくり流れる動きがあったため、心地良い微風を感じた」、「木の温かさが強調されている作品は心地良い微風が感じられた」、「草原を表現した作品に心地良い微風を感じた。草が風になびく感じがやわらかいタッチと波打つような彫り方で表されていたため、草がすれる“さらさら”という音までが聞こえてきそうだった」、「いろいろな表現がみられたが、野原の表現が一番心地良く感じた。自然風景を用いるととても想像しやすくなり、植物のわずかな傾きによってどのくらい微風なのかも感じやすいように思える」、「全体を彫るのではなく、限られた範囲に細かな点のような模様が入っている作品にそれを感じた。静的な画面にほんの少し動的な要素が加わることで、想像しやすかったのかもしれない」

「ミニレポート:課題2」

<白鳳時代につくられた法隆寺阿弥陀三尊像(伝橘夫人念持仏)の「蓮池」(れんち)を配布資料で鑑賞し、今回実際に微風を制作した体験を基に、この「蓮池」についての感想を述べなさい。>

「風そのものは形を持たず、むしろ形をつくるものであるから、波や雲、植物の動きによって表現することができる。この考え方は、一見、漫画的であるけれど、白鳳時代にも既にあったものだということに驚いた」、「強弱のほぼない一定の彫りは画面を静止画のように見せているが、その中にある波の変化がほとんど変化のないわずかな風を想定させた。本来、自分が風を感じる感覚よりももっと微弱な、いつの間にか太陽の位置が変化していたときのような風を感じた」、「具体的な風の表現ではあるが、あまり微風を感じなかった。蓮と池の波の向きで風の吹く方向を表しているのはよくわかったが、デザイン的で模様としてなじんでいたからかと思う。規則的でまとまりがあり、抑揚がないと風を感じにくい」、「“蓮池”を鑑賞して、今回のテーマである“心地良い微風”を表現する上で、風そのものではなく風に吹かれた対象を創作のモチーフとすることもできるのだと思った。抽象表現という概念がうすい昔の人々は、目に見えないものを別の対象を用いることで表現していたことがわかった」、「蓮池自体は微風によって絶対的に動くものではないことが分かる四方の線の力強さと波の多さと比較したときの葉等の緩やかな線描写とのメリハリがかなりあった。重いものは揺れないが、軽いものは傾くような微風特有のものが感じられる」、「この作品は確かに鑑賞者に風を感じさせるものである。その最大の要因はやはり“波”の表現だろう。自分も今回、風にさわめく芝生を彫りの向きを変えながら表現することで風を表そうとしたが、この蓮池の作者も池の波の向きを変えることで風を表そうとした」、「今回は風の表現を考えていたが、風の流れも意識するとおもしろかったのではと思った。蓮池のような作品を手彫りした昔の人々の技術や集中力には驚かされる」、「蓮池に存在する波は、波の大きさや向き、種類などから風の速度、方向、ものにぶつかり横にそれる様などを表現している。今回鑑賞したなかで、自分が微風を感じた中にも、大小の速さや向きが存在するものが多かったため、この蓮池と共通することが多々ある」、「絶対にこの蓮池の制作は難しいものだったと思う。風というものや、波という一定の形に定まっていないものを制作するためには、イメージが大切だと思うので、この蓮池の波の向きや動きのデザインも作者のイメージ力のすごさが伝わってくる」、「この課題では木をイメージして制作したが、同じ自然のものである蓮池の波表現では、波の動きや向かう方向までもが細やかに表現されている。自分の作品では一方向にしか表現していなかったものが、蓮池では風による波の連鎖をうまく捉えている」、「直線的ではなくうねりがあり、1つの動きが短くなっているところと、風の流れもゆるく曲がっているところが、全体的にゆるやかな流れを生んでいる」、「レリーフの制作は非常に難しかった。線であるのに立体でもある。どちらかを優先すれば、その途端、画面の完成の調和が崩れてしまう。蓮池には素人目に見ても単純に美しいレリーフになっている。凹凸のバランスや線の表現が乱れておらず、見ていて気持ち良い。すごいと思う」、「微風とは少し違うのだが、今回、木を彫って表現するということが自分の思い通りに行かないということが分かった。この蓮池では、今回、自分が表現したくてもしきれなかった技術が詰め込まれており、とても感動した」、「蓮池の渦に着目すると、その波の動きや水の流れ、また速さなどが見てわかるように表現されており、どれほどの訓練を積めばそのような表現ができるようになるのだろうかと思った」、「同じ調子で同じように波線が引かれているのは少々つまらないと思いました。よく見ると僅かに調子が変えられているところもあり、その僅かさが微風に生かされているのかと思った」、「蓮池に吹く風は、生えてる蓮の葉の翻る姿から、どこからどのように吹く風なのかが想像できる。今回は平面的な図を鑑賞するだけだが、実物を鑑賞するとより風の向きや角度も分かるかもしれない」、「今回の制作で風を表現するとき、なんとなく画面のなかに流れがあれば良いと曲線を引いたが、蓮池は流れなどいろいろと考えられていると思った」、「波打つとまではいかないが、水の流れとでもいうのか、そこには厳かで静かな動きが確かに存在しており、その流れの表現が微風を想起させ、さらには“心地良い”という感情を芽生えさせるのではないかと感じた。自分の制作も何か流れを想起させようとしたためか、こう感じた」、「蓮池の上を通る風を波の微妙な向きや蓮の傾きで表現しているのがおもしろい。波が蓮とぶつかって向きを変えるようにも見え、蓮の葉のゆったりとした動きに風が表現されて、さらにそれが文様になっているのがすごいと思う」、「波、蓮葉、渦の3つの表現を組み合わせて、目に見えない“風”を表現している。それぞれの要素がバラバラ見えて、その向きを辿ると規則性が見え、そこに流れが見えてくる。池の様子を良く観察していたに違いない。私は“風景”を持ってその表現を試みたが、“風”が何をどのように動かしているのか、観察不足だったと感じている」、「今回、自分が制作したものよりも、一定のリズムの中でさまざまな流れの表現がされていて、静かな微風というか、独特の空気を感じた。世界観が強く、心地良いというよりは神々しい。類似しているところといえば、細い線、短いスパン。曲線を用いることで、ゆるやかさを表しているのは良いアイデアだと思った」、「微風といった表現したいものが目に見えない場合、それを可視化する必要があり、それが私と同じ考えで、風そのものではなく、風の作用で動いているもので表現している点に受け継がれているものを感じる」、「自分の作品や他の人の作品の多くが、一方向からの心地良い微風を表現したのに対し、この蓮池は1つの枠の中で、5つの方向から風(波)を表現していて、意外さとおもしろさを感じた。実際に吹く風は物などにぶつかり方向が変化しているので、細かなところまで感じ取り表現していると思った」、「実際に制作してみて、彫刻刀がうまく思い通りに扱えないことが分かった。さらに蓮池のような均等に幾何学的な文様を彫るということは高い技術が必要だとも思った」、「蓮池の波は規則的にリズムよく表現されている。風は形が明確ではないため、このように規則をつくって表現するとわかりやすいと感じた」、「私は心地良い微風を表現するためにゆるやかな曲線を意識した。蓮池はゆるやかな曲線に加えて、それが一定間隔で描かれているため、風によって波打つ水面であると読み取ることができた」、「まず、波の表現がレースのように並びをきざみ、リズム感のある穏やかな表現を感じさせる。だからと言って単調ではなく、渦の不規則な配置や波が動く変化は注目すべき魅力的な要素である。このような表現をした作者の自然に対する姿勢が見て取れる」、「波の向きが左から右下の方へ変わっている様子が、線のみの表現でもよくわかるのがおもしろく、また、波の向きや蓮も同じようで同じではないのが、見る側にも動きを感じさせる」、「風を表現するときに、私は水面をイメージした。魚が優雅に泳ぐ姿と、それによってゆれる水面が微風を表現するのにふさわしいと思ったからだ。蓮池も水面を表現している。波を描き、風の向きを表すことは私にはない発想だと思った」、「流れがあるので自然と画面全体を見ることができる。風のようなものも感じられるが、画面全体が同じ調子なので、空間があると、もっと見やすい画面になると思った」、「この作品はゆるやかな曲線と浅いレリーフで微風を表現している。私もゆるやかな曲線で微風をつくりたかったが、深く、曲線がキツイため、いくぶん強い風になってしまった。この蓮池は仏の優しい表情も合わさり、観る者を穏やかな気持ちにさせる」、「ゆるやかでやわらかな連続した線描写にこそ波や風などの静かでそよぐような空気をまとわせることができるのではないかと感じた。画面にとぎれない自然な流れがみえることも特徴である」、「黒く硬い素材でつくられているのに、わずかな風の流れが感じられる。細かい模様が隙間なく敷き詰められていて、それぞれの向きを微妙に変えることで風が表現されているのだと思う」、「画面全体で流れを感じることができる。水の流れを線の向きで変化させることで、よりリアルに思えるため、連想しやすい。具体的な蓮というモチーフはあるものの池と分かるデザイン性がおもしろいと思う」、「一つひとつの波は細かく、形式があるが、全体としては流れがあり動きが分かる。これらの堅い感じと流動的な感じが合わさることで、ゆっくりと途絶えることなく動く波が表現されている」、「一つの作品の中で風、波の流れ、ストーリーを連想することができる。いくつもの波の形が描かれているが、波の流れを感じられるからこそ、違和感なく心地良く鑑賞できるのではないか」、「蓮池を鑑賞して感じたのは、細かいのに線がとても滑らかであるということだ。レリーフ制作の授業で、私が最も苦戦したのがなめらかな線を彫ることだった。木の硬い部分などがあるとどうしても力が入り削りすぎて線がかたくなってしまったので、蓮池のなめらかさは素晴らしいと思った」、「平面ということもあり、植物を真横から見ているものの、蓮池の波が見えるという多視点でとらえている。表面と溝との差もあまりつけていない。他の作品にもこのように薄く彫るものが多く見られるが、私は今回深く彫ってしまった。そのために微風を表現したもののすこしかたくなってしまった」、「画面全体を複雑な模様が埋めつくしているが、不思議とうるさくごちゃついた印象は受けない。波と蓮の動きが連動しており、時間が流れているように感じる」

[受講生]

2~4年生対象

※平成29年度以前入学生対象

[必修科目となるコース]

芸術文化キュレーションコース(文化マネジメントコース)

※他のコースは選択科目

[担当]

三船 温尚(芸術文化学部 教授)