2019.02.22

【名物授業】授業科目「鑑賞のための造形演習」/「報告書のための観察と記録」(14・15回)の授業を紹介します。

授業科目「鑑賞のための造形演習」

「報告書のための観察と記録」(第14・15回)

平成30年度後期「鑑賞のための造形演習」(平成29年度以前入学生対象科目:芸術文化キュレーションコースの学生は必修)の「報告書のための観察と記録」(第14・15回)の授業を紹介します。

「鑑賞のための造形演習」は、作品を鑑賞し、分析した内容を文章で毎回ミニレポートにまとめる授業です。この授業では学生全員が「制作・鑑賞・評価」を体験します。この授業の作品は鑑賞・分析・評価のための実験試料になります。第14・15回の授業では、「近世の青銅花器を調査しその報告書を作成する」という、文化財資料の調査とレポート作成を演習しました。

<第14・15回授業>の課題

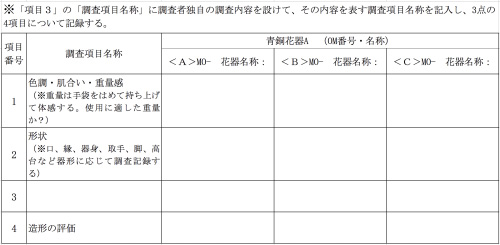

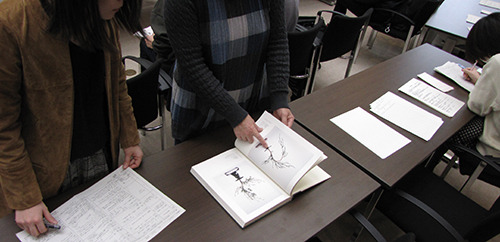

1.芸術文化学部 工芸史・工芸技術史研究室が所蔵する大郷コレクション(鋳造による近世青銅花器)のなかの26点を展示する。この中から3点を選び、観察・鑑賞し別紙の4つの調査項目の表(A3サイズ)に記録する。

2.4つの調査項目のうち3番目の項目は、独自の項目を設け、選んだ3点全てについて4つの項目を記録する。

3.必要に応じてスケッチを描いても良い。

4.観察・鑑賞・記録は授業14回と15回の途中までとし、15回の後半30分間で「報告書」を作成し提出する。

①作品に触れるときは白手袋をはめる。 ②差し込み式で組み立てた花器が多いので持ちあげるときには構造を確認しておこなう。 ③細い部分は折れやすいので注意する。 ④常に花器のある位置を確認し倒さないよう注意する。

※最初は全体を眺めながら調査する3点と、新たな調査項目を決めていく。

※新たな項目が調査の独自性と、調査結果の新規性を生むことになるため、自身の着眼点を明確にする。

※3点について第1項目(色調・肌合い・重量)を調査し、終われば第2項目について調査するという順番で進める。

PDFはこちら

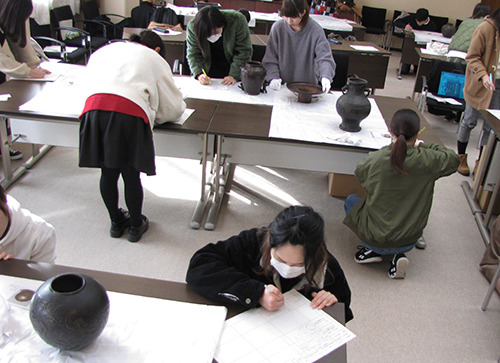

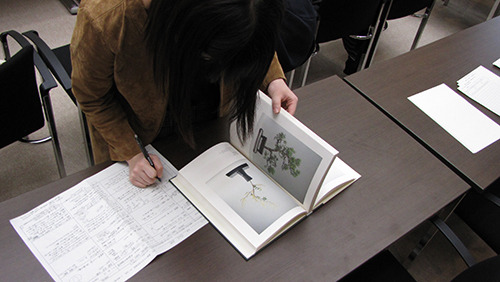

以下は 、「報告書のための観察と記録」の調査観察の風景です。

『調査報告書』(第14・15回「報告書のための調査・鑑賞・記録の実戦」)の条件

以下の条件で、A4用紙の両面に報告書を作成する。

1)上段に選んだ3点のA・B・CのMO番号と花器名称を書く。本文の記述では「<A>は、…」と表記すること。

2)「章」は自由に(必要に応じて)設ける。最後に必ず「まとめ」を設けて記述する。表裏の枠内に記述する。

90分2コマ(180分)の授業で、調査表を作成し、30分で報告書を作成する課題は、学生にはかなり難易度の高い内容であったようです。そのことは、時間内に「まとめ」を十分に記述できなかった学生が多かったことからも分かります。そういった報告書のなかから、「まとめ」の部分だけを記載いたします。なお、記述の一部を担当教員が改変しました。この科目を履修している全学生の今後の研究資料となるよう、SNSを利用して作成した報告書の情報共有をいたします。

「報告書の“まとめ”部分」

「今回調査したものはどれもきれいで端正な形をしていた。またどれも造り込まれていて装飾も多かった」、「取り挙げた3点は特徴が異なり、生けてみたい花に差があった。形状に差があるのは時代背景も関係すると思われるが、制作者の生けてほしい花のイメージも少なからずあると思われる」、「MO-0069 古代文様砂鉢には気になる点があった。それは文様のズレで、鋳造の前段階、原型をつくったときに、何かハンコのようなものを器体に押して文様をつくったのだろう。それが器の円周と合わなかったために、不自然な境界ができてしまったのだろう」、「いろんな形がある。どうやって生まれた形なのか、どうやって使ったら魅力的かなど、過去にも未来にも考えが及ぶ。それぞれの項目で調査することにより、より深く花器について理解することができた」、「3点の花器を比較したことから言えるのは、作者の花、花器の美しさへの熱意を感じ、使用した時の美を感じることができる」、「3点には様々な個性が存在し、作者個々の目的や目指す違いが現れるのだろう」、「どれも花器として目立ちすぎず花を良く見せる色合い、造形である」、「同様な植物をモチーフとした銅製の花器であっても、その形状やモチーフの表し方に大きな違いがみられ、生ける植物や飾る場所に応じた花器の選択が必要となる」、「この花器がどこに置かれ、どのような花を生けるのが良いのかを考察したが、作品を鑑賞するにあたって、日常でどのように使われていくかまでを考えることがなかったので、新鮮な体験となった」、「MO-0069 古代文様砂鉢は、シンプル+模様がマッチした作品で青銅なのに砂色で不思議である。MO-0115 手杵形花器は、シンプルの追求で、もっと大きくつくっても迫力のあるシンプルになってよかったのかも知れない。MO-0061 瓢形花器は、かわいいだるまさんといった感じで、子供から大人まで誰が見てもかわいいと思える作品である」、「色もベースは同じで、重量も似たようなものが多かった。違いは形状や文様であり、文様によってイメージが違うと感じた。小さな違いの発見が大変おもしろかった」、「異なる3つの花器は造形やテクスチャに大きな違いがあり、見せたいと意識する場所や、考え方も全く違っていることを知った。造形を表現する媒体として花器をつくる場合や、使用感を考えながら造形する場合などは見るべき場所も変わってくる。そこを見分けるべきだと感じた」、「こんなに花器をじっくり見たのは初めてである。花器というものは花を飾って完成し、花器自身は不十分であるという印象を持っていたが、じっくり花器を観察すると、それだけでも美しく作品になると感じた。花器には個性があり、飾る花も花器に合わせて選ぶとより引き立たせることができると分かった。この花器にはどんな花が似合うのか、想像するのが楽しかった」、「意匠は実物のモチーフに似せた緻密なもの、架空ではあるが細かく表現されたものがあり、今回調査した3点にはどれにも雷文が組み合わされており興味深い。持つと意外に軽いものが多く、水の取り替えや持ち運びのことを考えている」、「調査した3点はともに具体的なモチーフがあり、観ていておもしろい作品だった。これらに花を生けると見え方、感じ方も大きく変わっていくのだろう」、「形状、重量感、装飾効果を調査して、花器には全体のバランスが重要だと思った。MO-0129 波濤文花器は、形状や装飾が一致し全体のバランスが上品でシンプルな印象を受けた。MO-002 延齢草文花器や MO-0156 波濤形脚付薄端花器は、形状と装飾、花器部と脚部の印象にずれが生じているように感じられた。花器の印象に強く影響を与えるのは各特徴のバランスである」、「どれも細部がこまかくつくられ、ディテールに目を向けるととても面白い。器部分と脚が分解できるものは肌合いのくすみ、光沢感に差異がでているものがあったが、全体の造形は統一感がある」、「3点は同じ銅器とはいえ、大きさや色調、肌合いの違いで、受ける印象が全く異なることに気づいた。四季やシチュエーションを重視する日本だからこそ、同じ銅器でもこれだけの相違が生まれるのだろう」、「薄端花器と壺状の花器でつくりも安定感も異なった。見た目は重そうでも持つと軽いものもあり、手で触れなければ分からないことがあることを改めて知った」、「この課題は“作品のディスクリプションの練習”として取り組んだ。スケッチを用いず言葉でどれだけ表現できるのか試してみた。目に見える作風を言葉にするのは自分でもやったことがあったが、重さや質感を表現する形容詞の語彙に乏しいことを痛感した。特に重さは“重い・軽い”以外の表現がわからない。これからもディスクリプションの訓練を続けていく必要性を再確認した」、「それぞれの形状、色調はさまざまで、見た目と手触りが異なる作品もあった。その反射、形から生まれる影で作品のイメージが変化した」、「造形の美しさと実用性から3点を比較する。MO-0046 蓮華薄端花器は、優美なデザインと作り込まれた繊細な飾り彫りが見事な作品である。鑑賞的要素が強いと言えよう。MO-0010 獣面文花器は、実用性が高く花器としての安定感が高い。 MO-0070 青海波水盤は、若干、花器としての実用性が低いように感じる。同じ花器でも異なる特徴を持つことがわかった」、「一見しては分からないこだわりが、何度も見るうちに分かってきた。様々なモチーフが使われているが、それぞれの良さを引き出し、全体のバランスを整える技術が大切なのではないか」、「後になってまとめて論述するとなると、プレッシャーがかかり、普段見ないような部分まで積極的に触れて観察するようになった。鑑賞と記録を今回の授業で意識して学べた。時間がないため、せっかく書いた部分まで書けなかったことは悔しいが、楽しかった」、「3点の鑑賞をおこなったが、どれも光沢が残る、花を生けたら楽しそうだと感じる花器であった。文字にして報告書として書くのは大変だった」、「高さがあるものは下部に重心があると考えられる」、「全体的に細かく、リアルな装飾が施されているものが多い。よく観察することでいままで気づかなかった部分を多く発見することができた」、「調査した花器はどれも特徴的な部分があり独創的であった。しかし特徴的な部分を大っぴらにせず、あくまでも花を魅力的に見せる役割を果たしていた。両手で無ければ持てない重みがあり、大きな花でも安定して生けられそうであった。花器は全体のシルエット、色合い、質感、模様を一体として花の美しさを際立たせる役割を持つことを調査で実感した」、「見た目に反した容量や、外側の装飾と内側の凹凸が一致しないなど、外と内のギャップがみられた。取っ手は利便性に欠けると考えられる。2点に共通するもの、3点に共通するもの、全てに共通するものが、それぞれの調査項目でみられた」、「“一目見ただけで対象の全てを判断する”ことは私たちが思うよりはるかに浅はかで人間らしい。何かを観察するときは必ず長く対話し、触れることが大切だ。それは人間に対しても共通する重要なプロセスだともいえる」

観察・記録した資料から報告書を作成する作業を経験すると、記録の内容以上の報告書はできないと分かります。良い報告書は十分な観察によって生まれます。十分な観察は実物を観察する前の準備によって可能になります。準備の必要性は観察時間が不足した体験によって認識されます。観察眼の向上は良い報告書が書けなかった失敗の経験を有効に蓄積することによって為されます。2回のこの授業は、不十分な調査と報告書を体験し次回に備えるための演習です。

[受講生]

2~4年生対象

※平成29年度以前入学生対象

[必修科目となるコース]

芸術文化キュレーションコース(文化マネジメントコース)

※他のコースは選択科目

[担当]

三船 温尚(芸術文化学部 教授)