2017.10.24

【イベント】うぇるかむまつり2017/秋田 和良 さん(デザイン工芸コース卒)、山内 耕祐 さん(デザイン工芸コース卒)がイベント出演

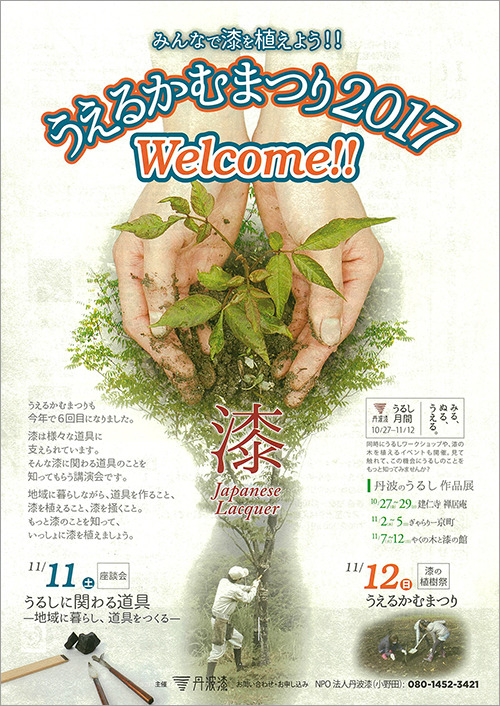

うぇるかむまつり2017

6回目を迎える「うえるかむまつり2017」(主催/NPO法人丹波漆)のイベントに、秋田 和良 さん(デザイン工芸コース卒)、山内 耕祐 さん(デザイン工芸コース卒)が出演します。

うえるかむまつりも今年で6回目になりました。

漆は様々な道具に支えられています。

そんな漆に関わる道具のことを知ってもらう座談会も併せて開催いたします。

地域に暮らしながら、道具を作ること、漆を植えること、漆を掻くこと。もっと漆のことを知って、いっしょに漆を植えましょう。

(うぇるかむまつりリーフレットより転載)

[出演者]※敬称略

仕事紹介

木戸口 武夫 (製炭師)

内海 志保 (漆刷毛師)

秋田 和良 (野鍛冶/鍛治工房金床/2010年3月 デザイン工芸コース卒)

コーディネーター/大藪 泰 (地方独立行政法人 京都市産業技術研究所 研究フェロー)

座談会

木戸口 武夫 (製炭師)

内海 志保 (漆刷毛師)

秋田 和良 (野鍛冶/鍛治工房金床/2010年3月 デザイン工芸コース卒)

山内 耕祐 (NPO法人丹波漆/2013年3月 デザイン工芸コース卒)

吉川 枝里香 (福知山市地域おこし協力隊)

コーディネーター/大藪 泰 (地方独立行政法人 京都市産業技術研究所 研究フェロー)

[日時]

2017年11月11日(土)12:00〜20:00

仕事紹介/14:00〜14:45

座談会 /15:00〜15:45

2017年11月12日(日)9:00~12:30

[場所]

夜久野ふれあいプラザ研修室

〒629-1304 京都府福知山市夜久野町額田19-2

[お問い合わせ・お申し込み]

NPO法人丹波漆(小野田)/080-1452-3421

やくの木と漆の館/0773-38-9226

〒629-1322 福知山市夜久野町平野2199

※開館時間/10:00〜17:00、定休日/毎週水曜日

[関連リンク]

NPO法人丹波漆HP(外部サイト)

ーーーーーーーーー

野鍛冶とは?

秋田 和良 さん(2010年3月 デザイン工芸コース卒)より、取り組んでおられる野鍛冶の仕事内容について、伺いました。

基本的には鉄や鋼を鍛造して加工するのが鍛冶仕事です。

今のところ私が思う「野鍛冶とは何か」をかなりざっくり言ってしまうと、〇〇専門の鍛冶屋さんに対して、ストライクゾーンが広い鍛冶屋さんを野鍛冶と呼んでいいのではないかと考えています。

日本刀を作るのは刀鍛冶(※現代の刀鍛冶=刀匠は普段は包丁などを作って生計を立てつつ年に何本か日本刀を作刀するという方も多いらしい)というように、専門的に作っているものに焦点を当てると〇〇鍛冶と呼ばれることになるのだと思います。(例/包丁鍛冶、鉋鍛冶…など)

しかし本来、野鍛冶とは、かつては農作業のメインツールであった鍬や鋤などの道具を主に製作して生計を立ててきた鍛冶屋(農鍛冶)のことだといわれています。それらの中でも、農機具の他にもその鍛冶屋の周りの多種多様な鉄の需要も大切にするスタイルの鍛冶屋が最近まで野鍛冶として認知され生きながらえて来ました。産地化や分業化によって包丁だけ作っているとかノミだけ作っているというスタイルではなく、得意な製品はあるものの所在地域内の様々な依頼に鍛造や熱処理技術を駆使して可能な限り広範囲に答えていくことで鍛冶屋らしい仕事内容を維持してきたのが今でいう野鍛冶なのではないかなと思います。作っている物の種類での分類ではなく、専門性へのスタンスの違いなのではないかと思います。

自分でもこれから作るものは何になるか予想もできません。作りたいものの需要を開拓するか、需要のあるものの中に可能性を見出すか。

かつて農機具の機械化や鉄筋構造物の需要の増大を受けて、鉄を扱って来た鍛冶屋の多くが熱間鍛造から離れて溶接などがメインの鉄工所的あり方にシフトしていったように、今、鍛造をしている鍛冶屋(野鍛冶も含む)も時代の変化に対応してこれから従来の仕事とは違う内容の仕事をするようになると思います。

[関連リンク]

鍛治工房 金床HP(外部サイト)

インスタグラム/akitakazuyoshi(外部サイト)